DES PERSONNALITÉS QUI ONT JALONNÉ LA VIE DE LOUANNEC…

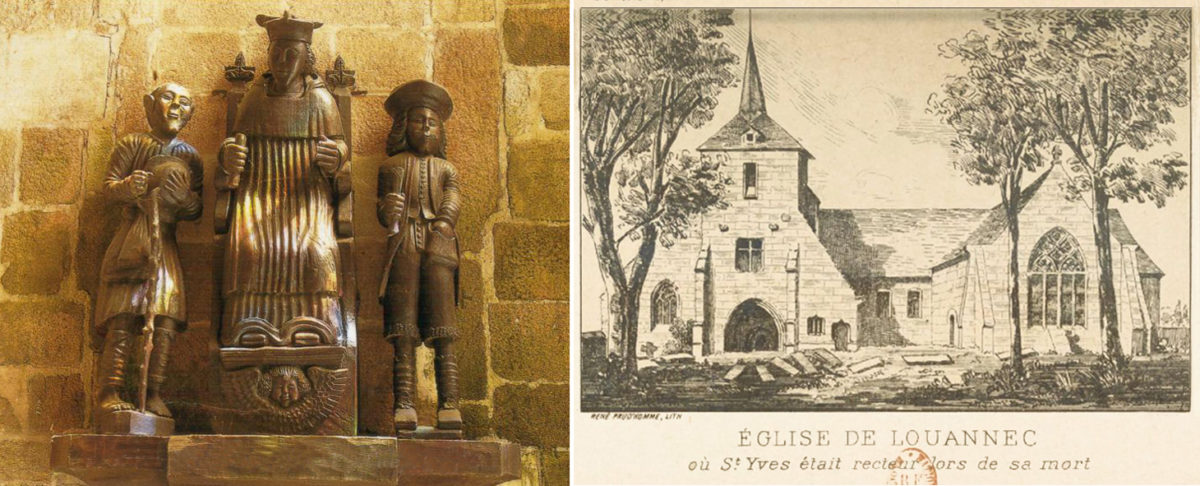

Yves HÉLOURY, (1253–1303), béatifié sous le nom de Saint-Yves.

(Saint-Yves était breton, juge mais pas voleur, apprécié de tous.)

En 1292, un nouveau recteur est nommé dans la paroisse : Messire Erwan Héloury. Il est official, c’est-à-dire juge en titre. Il aura de quoi s’exercer à Louannec car les gens sont chicaniers. Après onze années de présence dans la paroisse, sous le règne de Jean 1er de Bretagne, il meurt épuisé. Sa chasuble se trouve dans l’église de Louannec. C’est une vieille pièce d’étoffe venue de Syrie ou peut-être plus simplement de Venise par les relations des Croisades.

celui d’avoir ressuscité l’enfant d’un noble, habitant du manoir,

qui s’était noyé dans la fontaine.

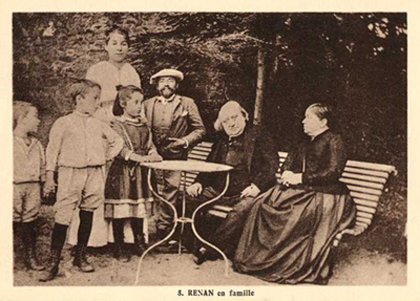

Ernest RENAN (1823 –1892) Philosophe, historien, écrivain.

Ernest Renan passe les huit derniers étés de sa vie à Rosmapamon. Il s’installe à Louannec parce que sa ville natale, Tréguier, ville épiscopale, le renie. Le clergé ne lui pardonne pas d’avoir écrit : « Jésus, cet homme incomparable » Rosmapamon devient le rendez-vous de l’intelligentsia française et bretonne. Par la même occasion, Renan contribue à la naissance et à l’essor du tourisme à Perros-Guirec.

Au centre, le personnage avec une casquette est Cornelis-Ary Renan, le fils (1857-1900). Handicapé physique, Cornelis-Ary s’est initié à l’art de la peinture auprès de Pierre Puvis de Chavanne. Intime de Gustave Moreau, on retiendra surtout d’Ary, peintre symboliste, le tableau : le Plongeur ou le Pêcheur de Corail. Cornelis-Ary a été l’un des fondateurs de l’Association des Bretons de Paris.

Il est le petit-neveu du peintre Ary Scheffer.

Théophile SALAÜN (1857–1909) Peintre né à Truzugal.

Il excellait dans les portraits, dans les scènes d’intérieur, dans les natures mortes, dans les gouaches, dans les aquarelles. On retient surtout de lui le tableau « Les mendiantes de La Clarté ». Il était quelque peu solitaire mais lors de ses longs séjours d’été dans le Trégor, il aimait réaliser des esquisses des gens humbles et de leur travail, comme les couturières à Ploumanach. Son maître était le peintre figuratif Jean-Léon Gérôme. Son gendre Léon Dubreuil, inspecteur de l’Education Nationale, s’est penché sur l’histoire locale de toutes les communes de Trégor.

Félix DELMASURE, propriétaire de Rosmapamon de 1929 à 1958.

au milieu des plantations en 1937.

De 1929 à 1958, Rosmapamon a été la propriété de Félix Delmasure. Son petit-fils, Claude Londres, 70 ans, qui habite une bâtisse des XVII et XIX è siècles au haut de l’allée qui mène à la propriété, raconte : «Mon arrière grand-père, issu d’une riche famille d’industriels, avait une filature de laine de mouton àRoubaix. Son fils – mon grand-père – a développé, avec ses frères, l’entreprise qui est devenue florissante. Avant de subir des dommages de guerre entre 1914 et 1918 et d’être balayée par la crise de 1929. Il voyageait dans le monde entier pour sélectionner les variétés de laines traitées dans leurs usines. A la fin des années 20, mon grand-père est venu visiter la Bretagne qu’il ne connaissait pas. Sa voiture tomba en panne à Perros-Guirec. En attendant la réparation de son véhicule, il logea avec ma grand-mère dans un hôtel situé près du lac. Il fut enchanté par les paysages du Trégor et décida d’y acquérir une maison qu’il voulait grande.

Un notaire dont l’étude était située près de l’hôtel, lui proposa le château de Costaéres qui était en vente. Ils se rendirent sur l’ilot à marée haute par une mer très agitée dans la barque d’un pêcheur. Ma grand-mère – née Hoeffs – qui s’était mariée après une courte carrière de chanteuse d’opéra, n’avait pas le pied marin. Elle souffrit de cette courte traversée au point de déclarer à son époux : « Il est hors de question que je vienne habiter sur ce machin ! » Une deuxième proposition du notaire le conduisit vers Rosmapamon. Cultivé, mon grand-père connaissait les écrits de Renan, sans pour autant être en accord avec sa pensée. Avant la guerre de 1914, il faisait partie du Yatching Club de Léopold II à Ostende en Belgique. Comme beaucoup de personnes de son milieu, il était royaliste et antidreyfusard. Tous les 21 janvier, date anniversaire de la mort de Louis XVI, il assistait à une messe qu’il avait recommandée. Pendant la première guerre mondiale, il servait dans l’aéronautique sur les avions entoilés, les ballons captifs, les ballons libres et les dirigeables, affecté au service des « aérostats, observation des lignes ennemies », mission qui consistait à aller photographier et espionner les positions adverses. Au début de la guerre 39-45, les revenus devenus plus modestes, ma mère et ses deux frères, mes oncles Jean et Félix, se sont mis à exploiter la ferme de Roc’h Gwenn, travail pour lequel ils n’étaient pas forcément préparés.

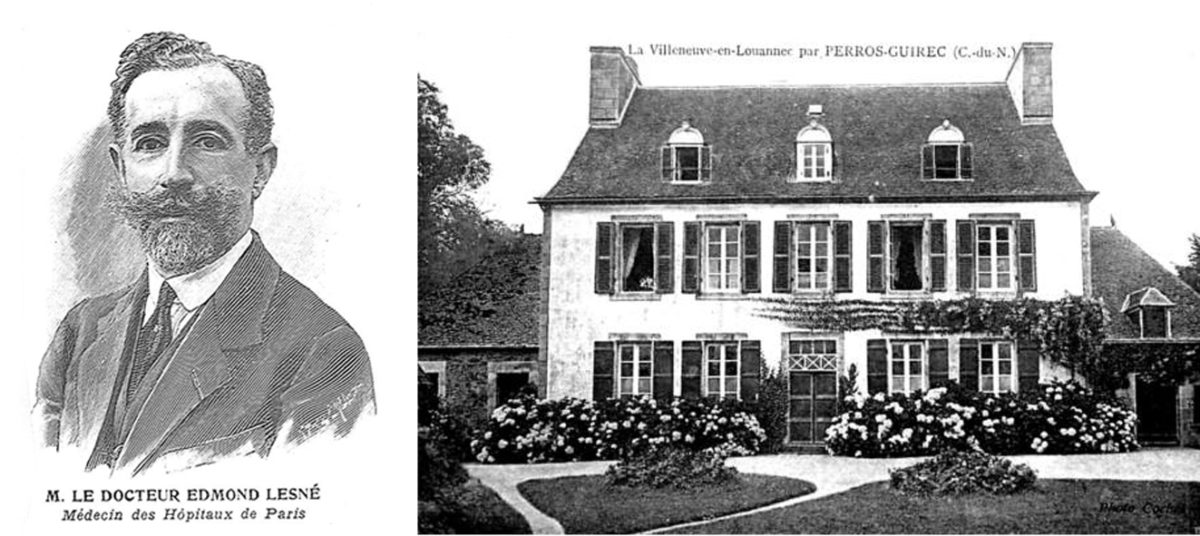

Le Professeur LESNÉ (1875-1962).

Le Professeur Lesné et sa famille sont venus en villégiature à Keryvon, 40 années d’affilée. Il disait que ses promenades préférées à Louannec étaient celles par temps de crachin !

Ce Professeur de Médecine, chef de service à l’Hôpital Trousseau à Paris, crée en 1898 l’un des premiers centres de vaccination antidiphtérique. En 1908, il est cité comme précurseur dans le BCG (vaccin contre la tuberculose). En 1923, dans ses publications, il insiste sur le rôle de la lumière, des ultraviolets et sur les bienfaits de l’huile de foie de morue. On lui doit la pasteurisation et la conservation du lait par le froid. Il encourage la création de centres héliomarins : Roscoff et Trestel. Conseiller technique du Ministère de la Santé Publique, il est nommé Officier de la Légion d’Honneur en 1950.

Cette demeure du Professeur Lesné (voir ci-dessus) fut auparavant occupée par André Chevrillon (1864-1957) qui fut élu à l’Académie Française en 1920, au fauteuil 21.

Thérèse MOULLEC, déportée, N° 42.174 (1875-1962).

Terrifiant Noël 1943 pour Thérèse Moullec ! Le 23 décembre, la milice entre dans la maison qui domine le Lenn, pas loin de Pont-Couennec. Thérèse est arrêtée et emmenée avec sa fille, âgée de 9 ans. On accuse cette jeune femme de 28 ans d’apporter son aide aux Résistants. Thérèse est conduite au Commissariat de Lannion, puis à Rennes où elle est jugée et condamnée. Lorsqu’il y a un nombre suffisant de femmes condamnées pour former un convoi, la jeune louannécaine est dirigée vers Ravensbrück. Elle reste deux

mois dans ce camp de concentration réservé aux femmes. Elle est ensuite conduite dans un camp plus petit à Neubrandenburg entre Rostok et Berlin. « Les conditions de vie étaient atroces, se souvient-elle. Les plus

jeunes d’entre nous appelaient leur mère et les mamans pleuraient leurs enfants. On travaillait dans une usine. On fabriquait des pointes pour des avions. On faisait exprès de les tordre. Sur la route, les gosses nous crachaient à la figure. Quand nous n’étions pas à l’usine, on nous faisait travailler à la pelle et à la pioche sans but précis. Juste pour nous épuiser… C’était pire pour les juifs. Un jour est arrivé un convoi de mères avec leurs enfants. Le soir, on a réussi à leur glisser de la nourriture. Le lendemain, femmes et enfants avaient disparu, exterminés dans la chambre à gaz. » Ce supplice a duré un an et demi. Thérèse était le N° 42.174. Tout ce temps, elle a été sans nouvelle de sa fille. Tout ce temps, sa famille ignorait si elle était morte ou en vie…

L’Abbé LE FLOC´H (1909-1986), recteur de Louannec 30 années durant.

Il a été le recteur de Louannec pendant 30 années. Il est aussi connu sous le nom de « Maudez Glanndour ». Ce personnage d’une très haute culture est l’oncle de Loïk Le Floch-Prigent.

Jean-Gabriel REVAULT D’ALLONES (1914-1994), militaire.

Jean-Gabriel Revault d’Allones est né à Louannec, à Rosmapamon, le 13 août 1914. Son père agrégé de philosophie, est médecin psychiatre. Sa mère, femme de lettres, est la petite-fille d’Ernest Renan. Ce Louannécain de naissance a mené une brillante carrière militaire. http://www.ordredelaliberation.fr/…/jean-gabriel…

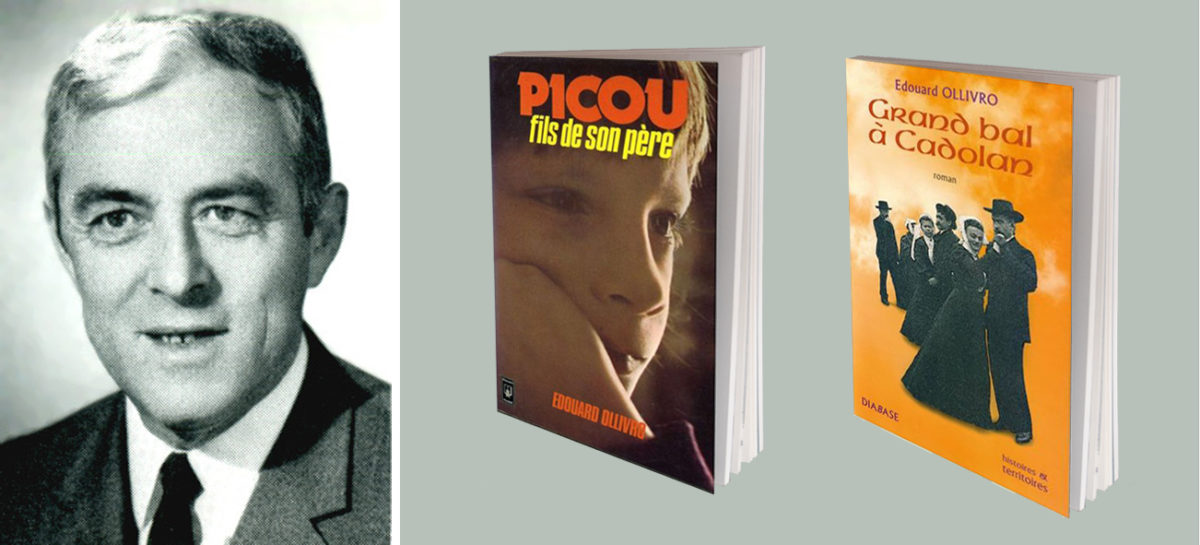

Edouard OLLIVRO (1921-1982), écrivain et député.

Orphelin de père à l’âge de 7 ans, orphelin de mère à 13 ans, Edouard est élevé par une tante, Françoise Rivoallan (Soahz ar Vilin) au moulin de Truzugal où l’on teille le lin. Etudes secondaires à Saint-Joseph à Lannion. Etudes universitaires à Paris et à Rennes. Nommé professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée de Lannion. En février 1948, il souffre d’une double pleurésie. Il est soigné en sanatorium dans les Alpes, puis à Fontainebleau où il contracte la typhoïde. « Ca a duré 1688 jours » précise-t-il. Durant sa convalescence à Kerespertz, il écrit son livre « Picou, fils de son père » qui connaît un grand succès littéraire.

Orphelin de père à l’âge de 7 ans, orphelin de mère à 13 ans, Edouard est élevé par une tante, Françoise Rivoallan (Soahz ar Vilin) au moulin de Truzugal où l’on teille le lin. Etudes secondaires à Saint-Joseph à Lannion. Etudes universitaires à Paris et à Rennes. Nommé professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée de Lannion. Personnage très attachant, Edouard est toujours à l’écoute des gens, sachant se tourner vers les plus démunis et les plus humbles. Ses succès littéraires, en complément de ses qualités humaines, facilitent son entrée dans la vie politique. Il s’impose en tant que conseiller municipal puis maire de Guingamp. Il est élu député, vice-président du CELIB, président du groupe des parlementaires centristes à l’Assemblée Nationale. En février 1948, il souffre d’une double pleurésie. Il est soigné en sanatorium dans les Alpes, puis à Fontainebleau où il contracte la typhoïde. « Ca a duré 1 688 jours » précise-t-il. Il se met alors à écrire. Durant sa convalescence à Kerespertz, il termine son livre « Picou, fils de son père ». Kerespertz, très belle bâtisse avec son grand parc, domine la baie de Perros. Dans les années 50, la propriété appartient à Pierre Saliou, teilleur de lin à Kerscoach. Durant ces quelques années, Edouard se fait animateur de la vie communale. En 1954, je me souviens de

le voir présenter le soir de Noël un jeu inspiré de « Quitte ou double », émission alors très écoutée à la Radio. Suit une pièce de théâtre de sa composition. Suzanne Damany (de Goascabel), l’une des actrices, déchaîne les rires d’un public entassé dans l’allée de boules du bar Le Village, à l’emplacement de l’actuel immeuble de la rue Saint-Yves. L’année suivante, au « Pardon de Mabiliès », Edouard commente au micro avec talent un match de football opposant les « Picou du Bourg » aux « Picou de la campagne ». Des rangs de ces deux équipes de jeunes sortiront les joueurs qui formeront l’ossature de la grande équipe de Louannec-Sports. Outre « Picou », Edouard Ollivro a écrit un autre roman « Grand bal à Cadolan », deux pièces de théâtre (« Grégoire est mort » et « Une histoire de chapeau »). Il a publié de nombreuses nouvelles dans l’hebdo «L’Echo de Lannion », dans « Marie-Claire », dans « Lectures pour tous ». Il a écrit des chroniques dans «Le Monde ». Jacques Chancel lui a consacré une émission de « Radioscopie »

Entretien avec l’auteur :

Ce qui suit est un échange qu’a eu l’auteur de « Picou » avec l’une de mes classes de sixième, le 19 décembre 1981, au collège Charles Le Goffic de Lannion. L’intervenant n’a jamais vu l’exploitation que firent les collégiens de ses propos puisqu’il fut terrassé un mois plus tard, le 27 janvier 1982, par une crise cardiaque. Le livre « Picou, fils de son père » a été plusieurs fois réédité. Il a été traduit en breton, en allemand sous le titre « Der Rote Jim », en turc sous le titre « Babisinin Oglu ». FR3 en a fait un film pour la télévision. Dans ce livre, Edouard Ollivro raconte avec humour, dans des textes bien léchés, la vie d’un collégien malicieux qui évolue en période scolaire à Saint-Joseph de Lannion et à Louannec pendant les vacances.

Vérité, tendresse, humour, âpreté de la vie se mélangent tout au long de cette oeuvre dont on ne se lasse pas de relire les meilleurs chapitres. Je pense à « Départ pour Biribi », « le Mur de la Mort », « la Roue de Ben la Cloche », « les Deux Grillons », « Picou et la Gloire », textes qui fourmillent d’anecdotes et qui mettent en scène des personnages hauts en couleur.

Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire « Picou » ?

Après avoir été soigné dans les Alpes, je suis revenu à Louannec. Vous savez que Louannec, c’est le plus beau pays du monde… Après le vôtre, bien sûr ! J’étais dans une maison au bord de la mer, à Kerespertz. J’avais beaucoup d’amis à Louannec – j’en ai toujours d’ailleurs – qui venaient me voir sans arrêt. Ils ne tenaient pas à ce que je meure ! Ils se disaient : « Il vaut mieux l’encourager… » Les uns apportaient un Camembert. C’était au lendemain de la Guerre et on n’avait pas toujours ce qu’il fallait dans notre assiette. D’autres du poisson acheté à Perros. D’autres du lard, du pâté. On mettait tout ça en commun et on mangeait. Le repas fini, ils disaient toujours la même chose : « Edouard, raconte-nous une histoire. » Mon dieu, j’étais obligé de les remercier pour être venus si gentiment me voir et je leur racontais une histoire… C’est comme ça que j’ai commencé à écrire « Picou ». Je n’étais pas fier de moi ! Quand on écrit, on a toujours l’impression que c’est bon ; mais quand on se relit… Quand on écrit, on se met toujours dans les mots. On écrit comme on est. On ne peut pas tromper quelqu’un. C’est votre esprit, c’est votre coeur qui passent dans le stylo. Quand on parle, on peut quelquefois tromper les gens. J’ai mis trois ans à écrire «Picou ». Je n’ai osé le lire que trois ans plus tard. J’étais comme une poule qui aurait pondu un oeuf et qui n’ose pas regarder quel genre d’oeuf elle aurait pondu ! J’étais professeur à Guingamp quand je l’ai relu. Je

dois avouer que j’ai bien ri ! Les premiers chapitres ont été publiés dans « L’Echo de Lannion », l’ancien hebdo « Le Trégor »…

Comment avez-vous réagi à la parution de votre livre ?

J’étais fier. Quand j’étais petit, je rêvais d’avoir mon nom sur un livre comme Alphonse Daudet.

Picou, c’est vous ou c’est un personnage imaginaire ?

J’écris le livre. Picou ? Le nom a existé. Le père de ma femme était de Pluzunet – qu’on a battu facilement au football, 8 à 0, quand je jouais à Louannec ! – Vous vous rendez compte ? Picou était donc un forgeron de Pluzunet qui aimait jouer des tours. Donc, tout naturellement, comme j’avais affaire à un jeune garçon sympathique, vivant, un peu turbulent, je lui ai donné ce nom de Picou. Je ne trouvais pas un titre au livre. Picou, c’est trop sec. Un jour, je me promenais sur la route du Bourg à Louannec, près de la ferme de Goascabel, près d’un transformateur. Je ne sais pas si j’ai été éclairé ! Mais, au milieu de tout, un titre a sauté dans ma tête : « Picou, fils de son père ». Est-ce que c’est moi ? Ah, il y a quand même de moi, mais il n’y a pas que moi. Il y a mes amis du collège – J’étais à Saint-Joseph –, il y a les professeurs. Donc, c’est moi ; donc, ce n’est pas moi ! Heureusement, parce que quelquefois, ma femme me disait : « Comment on t’a gardé au collège si tu as fait toutes ces bêtises ! »

Dans quel but avez-vous écrit ce livre ?

J’avais une petite vie de jeunesse à résumer. Je l’ai racontée. C’est un peu la « vérité » du pays que je raconte en même temps que ma petite vérité…

Etant jeune, avez-vous vraiment joué au foot ?

Au foot ? Oh, mais j’étais une vedette !

Qui est Floch ?

Vous savez qu’il m’est venu tout naturellement, celui-là. Il m’est venu plus facilement que Picou. C’est bizarre, hein ? Picou, il fallait que je le crée puisque c’était lui l’animateur. C’était lui le chef, quoi. Il fallait donc que je le mette à inventer des choses. Floch, c’était plus facile parce que Floch suit. Il suffisait que Picou se mette en marche et Floch était derrière. On trouve beaucoup plus de Floch qu’on trouve de Picou. On trouve beaucoup moins de gens à marcher devant. J’ai connu dans les collèges des gens qui mangeaient comme lui ! C’est sûr. Ca, ce n’était pas grignoter quelques trucs comme font les filles maintenant. Non, c’était manger : des saucisses, du chocolat, des gâteaux. Tout quoi…

Comment se déroulait la vie au collège à cette époque ?

Ecoutez-bien ce qu’était l’Institution Saint-Joseph à ce moment-là. On se levait à 5 heures et demie le matin. Jamais de feu. La cloche sonnait 14 fois dans la journée. En rangs. En silence. Au travail, avec la cour de récréation de temps en temps. Autre chose encore. Vous allez trouver cela stupéfiant puisque les choses ont beaucoup changé. Pratiquement pas de vacances ! On ne sortait jamais en fin de semaine. En plus, il y avait cette chose formidable : les murs ! On était là-dedans 5 ou 6 semaines sans sortir, sauf pour les promenades du jeudi et du dimanche après-midi. Si bien qu’on avait un petit peu besoin de s’éclater. Du reste, certains de nos professeurs étaient de connivence avec nous. Ils étaient un peu complices ! Ils savaient bien qu’un garçon de 13-14 ans ne pouvait pas rester comme ça des semaines et des semaines sans essayer de prendre un petit peu de bon temps. Les externes, on les jalousait. Ces messieurs, à 4 heures ils avaient fini les cours. Ils partaient les mains dans les poches en sifflant tandis que nous, on restait entre les murs, derrière la grille. De l’autre côté de la rue, on les voyait prendre leur paquet de Gauloises, allumer une cigarette et partir libres comme l’air dans les rues de Lannion. C’est pour ça que la cigarette reste pour moi le symbole de la liberté

Vous avez décrit ce que les personnes ressentaient. Comment pouvez-vous savoir ça ?

Picou, c’est un peu mon histoire puisque je suis un peu Picou, je vous l’ai déjà dit. C’est aussi tout le monde. Comment ressentir ce que les autres pensent ? Je crois qu’il suffit de les regarder et aussi de les aimer. Si on observe les gens, on peut parler d’eux après. Il faut observer sans critiquer, avec le sourire et de la gentillesse. Figurez-vous que des gens sont venus pendant les vacances à Louannec pour chercher la maison natale de Picou ! Ils croyaient que Picou était vivant. Au fond, c’est moi qui écris ce livre, mais c’est un peu le livre du pays de Lannion, le livre de chacun et de chacune d’entre vous.

Cet homme aurait inspiré Edouard Ollivro pour en faire le sans-abri qui était devenu

l’ami de Picou. Ce type de personnage jouait un rôle réel dans la société d’hier.

En échange d’une maigre pitance ou d’une bolée de cidre dans les fermes où il passait,

ce mendiant avait la tâche de faire rentrer les enfants – qui en avaient peur –

dans le droit chemin souhaité par leurs parents.

L’épisode du Mur de la Mort est-il vrai ?

Aujourd’hui, la télé vous fournit le loisir pendant des heures et des heures. Nous, on était obligés d’inventer nos jeux, nos loisirs.

Pa Penhoat incarne-t-il l’image du Breton ?

Dans notre région, les hommes sont assez vantards. Les femmes, je dois dire que non. Vous n’avez qu’à écouter les hommes évoquer leurs souvenirs, la plupart du temps ils ont fait des exploits considérables que personne ne peut vérifier… Pa Penhoat est un Trégorrois. Tous les hommes du monde sont pareils. Ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités. Mais dans chaque région, il y a ce qu’on appelle une originalité…

Y avait-il beaucoup de motos comme celle d’Octave ?

Non, à l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’autos ni de motos. Il y a un petit bois à Louannec, à Truzugal. Les jeunes du village, on y allait et on attendait qu’arrivent les voitures. On était là-haut. Ca ne passait pas beaucoup. On disait : « La première sera à toi, la deuxième à toi et ainsi de suite ». Au milieu de tout on entendait arriver une belle voiture, une Rosalie. Après arrivait un vieux camion. Les voitures étaient très rares.

Aimez-vous jouer aux boules ?

Aux boules, tu peux toujours venir ! Il est vrai que j’ai été dressé par un vieux de Louannec qui m’a appris à jouer, même avec du plomb. Quand je ne jouais pas bien, j’aime autant te dire que je me faisais attraper. Oh oui, j’aime bien jouer aux boules.

Pourquoi Nat et Ma apparaissent-elles peu dans votre récit ?

C’est une question que je me suis posée. Je pense que c’est comme je n’avais pas de famille à l’époque puisque… les choses s’étaient passées ainsi. Je pense que je n’ai pas connu de soeur ni connu de mère.

Pourquoi à la fin du livre y a-t-il des passages tristes ?

C’est vrai. On ne fait pas exprès d’écrire comme ça. Un jour, on a envie d’écrire une chose gaie et le lendemain une chose triste. Ca dépend un peu des histoires que vous avez entendues. Ca dépend peut-être aussi du temps. Quand il fait beau, tout le monde chante. Aujourd’hui, regardez ce temps gris et pluvieux, peut-être on a moins envie de siffler, de chanter. Sur le plan général, nous sommes dans une région où il y a les paysages de la mer. Le Breton est un peu comme la mer. Un jour, on la voit toute bleue jusqu’au bord. Il y a du soleil dessus et des milliards de pierres précieuses. C’est formidable. On est contents, on est heureux. Quelques heures après, la mer s’est retirée. On voit des rochers plus ou moins noirâtres, le goémon. Alors ce n’est plus pareil, on est plus tristes. C’est ainsi dans mon livre. Il y a la joie, la tristesse. Il y a la vie aussi.

Conclusion à l’adresse des jeunes collégiens qui l’ont interrogé :

Vous avez une chance formidable de faire des études. Mai vous ne devez pas faire des études seulement pour vous, également pour aider les autres, plus tard pour bâtir – c’est là le mot un peu compliqué : une CIVILISATION.

Les uns aidés par les autres… Comme des galets sur une plage et non pas coupés les uns des autres.

C’était au moulin de Truzugal qui était un teillage de lin.

Georges THIBAUT du groupe vocal « Les Quatre Barbus ».

à l’église Saint-Germain-des-Prés avant de faire partie du groupe.

Apparenté à la famille Gayet, très connue à Louannec, Georges Thibaut, l’un des chanteurs du groupe «Les Quatre Barbus » venait, l’été, se ressourcer chez nous. « Les Quatre Barbus », groupe vocal fondé en 1938, a connu le plus grand des succès dans les cabarets parisiens au cours des années 50, avant l’apparition de la télévision dans nos foyers. A leur répertoire, chansons à boire, chansons anarchistes et chansons paillardes. Des titres comme « L’homme de Cromagnon », « Ah ! Que nos pères étaient heureux» « J’ai de la barbe… Tu as de la barbe… » sont des paroles restées dans beaucoup de mémoires, même si leur nombre s’atténue. Françoise Falchier-Quentric se souvient des séjours de l’artiste qui louait certaines années un espace chez elle : « Georges Thibault venait seul. Il aimait raconter des blagues. Un jour, il écossait des petits pois avec moi dans la cuisine et il me faisait chanter. Trouvant ma voix assez belle, il m’avait même encouragée à participer à un radio-crochet à Perros-Guirec. J’avais remporté le premier prix sur un podium monté devant l’Hôtel de Ville de Perros ! Mme Duguet, mon professeur de piano faisait partie du jury… » Née à Beyrouth au Liban où son père était militaire, Françoise m’a montré un diplôme tout à fait surprenant : une prime d’un montant de 300 francs versée sur livret de Caisse d’Epargne en récompense de sa précocité (elle marchait et parlait à l’âge de sept mois et demi !) « C’était une somme supérieure au salaire de mon père ! » précise-t-elle.

Georges Thibault assistait aux matches de Louannec-Sports sans doute à l’invitation d’Edouard Ollivro. Un soir, son groupe s’était produit au Casino de Perros-Guirec – comme le faisaient alors toutes les vedettes du music-hall français. Dans une espèce de « troisième mi-temps », les Quatre Barbus ont terminé la soirée au chez Augustine Carluer, restaurant, à l’emplacement de la demeure qui jouxte l’escalier du cimetière, au haut de la côte du bourg. Ils ont chanté, tapant sur leurs assiettes ou sur des casseroles en guise d’accompagnement, devant la clientèle qui ne s’attendait pas à une aussi agréable surprise. On dit même qu’Augustine, véritable cordon bleu, a mijoté ce soir-là la recette que tout le monde lui enviait : le homard à l’armoricaine ! Comment pouvait-il en être autrement. D’autres artistes du moment y ont fait étape comme André Verchuren, l’accordéoniste qui, pour rien au monde, n’aurait manqué la fameuse recette d’Augustine… Monique, l’une de ses six enfants de Georges Thibaut, partage sa retraite entre la Suisse où elle réside et Le Croajou en Louannec où elle passe les quatre mois de la belle saison. Elle dit : « Mon père est né en 1911. Sa mère était originaire de Lannion. C’était une Gayet. Les « Quatre Barbus » chantaient beaucoup dans les cabarets de Paris. Ils faisaient aussi des tournées à l’étranger, dans les pays francophones comme la Suisse, la Belgique, le Maroc. Le quatuor a mis fin à ses activités en 1967 ou en 1968 d’un accord commun. Mon père n’était pas un bavard. Je pense qu’il gérait bien ses comptes même si les cachets d’alors n’étaient pas aussi importants que ceux d’aujourd’hui. On vivait bien. On avait une maison de vacances en Savoie. Je viens ici depuis 22 ans. Louannec pour moi, c’est quelque chose de diffus, de confus. Un sentiment imperceptible transmis par des récits, un héritage presque inconscient. La retraite pour moi, c’était forcément ici, pas sur la Côte d’Azur à Saint-Trop’ ! ».Cet attachement au pays se retrouve aussi chez les Gayet. Des neuf frères et soeurs qu’ils étaient presque tous sont revenus à Louannec. Quand on était enfants, on les enviait un peu quand on les voyait voguer et tirer des bords devant la grève de Pen An Hent Nevez aux commandes de leur dériveur : « C’est notre père, précise Alain, qui construisait nos premiers bateaux à Boulogne-Billancourt. On les envoyait ici par le train. Je crois qu’ils prenaient un peu l’eau ! Plus tard, on s’est acheté un vaurien de série… »

Jacques ETIENNE (1923 – 2004), une grande plume de la presse du football.

Originaire de Giens (Loiret), Jacques Etienne commence sa carrière de journaliste à « Témoignage Chrétien ». Il rentre ensuite à « L’Equipe » comme secrétaire de Rédaction. On confie bientôt à cet ancien athlète de demi-fond (400 m et 800 m), la rubrique football où il travaille avec Philippe Tournon, l’actuel responsable-communication de l’équipe de France de football. Il devient ensuite grand reporter. Il « couvre » cinq coupes du Monde de football (Angleterre en 1966, Mexique en 70, Allemagne en 74, Argentine en 78 et Espagne en 82) pour le compte de « L’Equipe » et de « France Football ». Jacques Etienne a vécu cette période où le journaliste était très proche de l’athlète. Il voyageait dans le même avion que l’équipe de France ! On lui doit la première interview de Diego Maradona tout jeune ou celle de Michel Platini qu’il était allé voir chez lui à Nancy. Jacques Etienne a fait de Louannec son lieu de résidence de vacances en 1971. « On passait par là à vélo, nous dit son épouse. On recherchait un terrain en bord de mer et nous avons trouvé ici ce qui nous convenait ». Jacques a vite trouvé le chemin du stade municipal, tout près de chez lui. Il y a renoué des liens avec Claude Petyt qu’il avait connu dans les rangs professionnels. Il s’est lié d’amitié avec Louis Bourdellès, le président de Louannec-Sports. Ce grand reporter me disait un jour : « Si je ne devais retenir qu’un seul match de toute ma longue carrière, ce serait le France-Allemagne de Séville en 1982 ! » Une rencontre à rebondissements en effet avec la blessure de Battiston victime d’une faute grossière du gardien Schumacher, de la qualification de la France que l’on croyait dans la poche lorsqu’elle menait 3 à 1 en deuxième mi-temps de la prolongation, l’égalisation de l’Allemagne et sa victoire finale aux tirs au but… Parallèlement à sa carrière de journaliste, Jacques a été élu de la ville de Bobigny dans les années qui ont suivi le programme commun de la Gauche, initié par François Mitterrand. Jacques Etienne a été inhumé, en 2004, au cimetière de Louannec.

NOTE : S’agissant de journalisme, faisons aussi une place à Jean-Charles Pérazzi, né à Louannec en 1936. Sens du contact avec autrui et plume alerte ont fait de lui, au meilleur de sa carrière, un grand reporter à Ouest-France. Dans son livre « Reporter en Bretagne – 25 ans d’Histoire contemporaine au Quotidien » (Editions An Here), le journaliste relate, tout en s’appuyant sur la multitude de ses reportages, la vie de la Bretagne de 1970 à 1995. Passionnant ! Jean-Charles Pérazzi mène une paisible retraite, tout près de Quimper.

Denis PENNDU, élu « Breton de l’Année 2002 »

Victime d’un accident de la circulation à la sortie de Lyon en 1983, au volant du camion qu’il conduisait, Denis Penndu a entendu tomber le verdict du médecin après six mois en assistance respiratoire : « Vous ne pourrez plus utiliser ni vos mains ni vos jambes… » Alors qu’il est cloué dans son lit ou dans son fauteuil, Denis se lance des paris et des défis. Il crée en 2002 l’association « Objectif Autonomie » pour assurer le transport des personnes handicapées. Cette initiative lui vaut d’être élue « personnalité bretonne de l’année 2002 » et de recevoir la Légion d’Honneur en 2013. Infatigable organisateur, Denis Penndu a lancé le Marathon Perros-Paimpol qui, en cette année 2019, est à sa troisième édition. Les bénéfices générés par cette épreuve sont reversés à l’association « Objectif Autonomie »

Erwoan PEZRON, directeur d’une « business unit » de la multi-nationale Arkema.

à gauche, juste à côté du Président Louis Bourdellès. (Photo collection Hubert Saliou)

Erwoan Pezron est un Louannécain qui a su mener de pair études et sport. Claude Petyt avait fait monter ce jeune « canari » dans la sélection départementale. Ensuite sous la direction de Claude Pérard, Yvon Carré puis Pierrot Lescouarc’h, il a évolué en équipe fanion de Louannec. « Un dimanche, se rappelle-t-il, nous étions trois Pezron dans le onze de départ: mon frère Dominique, mon cousin Christian et moi»… Jusqu’à ce qu’une rupture de ligaments mette un terme à sa carrière sportive. Erwoan a alors 23 ans. Mais ce bon footballeur est aussi un bon étudiant qui, entre-temps, a franchi les obstacles universitaires avec l’aisance d’un sauteur de haies : math sup, math spé, des études d’ingénieur en Physique Chimie à Paris, puis une thèse de Doctorat avec comme président de jury Pierre-Gilles de Gennes, qui obtiendra peu après le Prix Nobel. Le jeune chercheur fait ses armes à l’Institut de chimie des surfaces à Stockholm (Suède). Sa carrière le mène ensuite chez Total aux Etats-Unis (six années à Kansas City). Puis, pendant cinq années, il dirige un centre de recherche en Normandie où son équipe remporte plusieurs prix d’innovation. Depuis 2008, Erwoan est le directeur d’une « business unit » chez Arkema. Dans cette sorte d’entreprise dans l’entreprise, le Louannécain a en charge plusieurs milliers d’employés répartis dans des équipes commerciales internationales, dans huit usines (Chine, Etats-Unis, France) et dans quatre centres de recherche (Chine, Japon, Etats-Unis, France). Arkema est une multinationale, cotée en bourse, spécialisée dans les matériaux et plastiques de spécialité. « Nous diversifions nos secteurs de recherche. Par exemple, nos matériaux sont utilisés dans la fabrication de panneaux solaires, ou les batteries au Lithium. Comme nos matériaux sont légers, souples et élastiques, on les retrouve également dans le sport de haut niveau. Pour la petite histoire, les chaussures de Griezmann lors de l’Euro (des Puma) ont été faites à partir de nos produits… Mes journées sont très variées. Je fais de la finance, de la recherche, du commercial et du relationnel. Pas de routine ! ». Entre ses déplacements partout dans le monde, Erwoan et son épouse Isabelle, professeur à l’Université de Technologie de Compiègne, et leurs deux enfants Juliette et Sébastien, viennent rendre visite à Croaz Nevez au papa, Jean-François, ancien artisan menuisier et à maman, Annick, ex-tenancière d’Unico au bourg de Louannec.

Mélanie CRAIGNOU, Vice-Dauphine de Miss France 2010.

À droite : Mélanie, à gauche, pose aux côtés de Miss France 2010 et de la première dauphine.

Miss Armorique 2009, Miss Bretagne 2009, vice-dauphine de Miss France 2010, Mélanie Craignou est issue d’une famille louannécaine depuis plusieurs générations. Son arrière-grand père maternel, Auguste Lozahic, exploitait la ferme attenante au château de Barac’h. La finale nationale de Miss France à Nice, cérémonie suivie par des millions de téléspectateurs, a donné à la charmante Louannécaine une formidable exposition médiatique et sans doute ouvert quelques portes. Mélanie a, suite à cette distinction, participé à des défilés de mode. Elle en a organisé. Elle est hôtesse protocolaire sur le Tour de France depuis cinq ans et, on peut la voir, au soir de chaque étape, remettre au champion le maillot à pois. Pour Mélanie, Louannec représente la commune de son enfance et de son adolescence. Elle se souvient d’avoir été championne de Bretagne, avec son club de gym « Les Sternes ». Dans un article « Mélanie porte haut les couleurs de sa Bretagne » qui lui est consacré, on peut lire : « Autant dire que Mélanie Craignou ne passe pas inaperçue du haut de son mètre soixante-dix-sept. Vous êtes attirés par ses yeux d’un bleu limpide et scintillant, par une silhouette de mannequin. Tout cela se traduit par une aisance exceptionnelle sur le podium. »

La tenniswoman Clara BUREL, N°1 mondiale junior 2018

Elle a donné ses premiers coups de raquette sur les courts de Louannec à l’âge de 6 ans. Rapidement détectée, Clara Burel a été suivie dans des structures adaptées aux jeunes talents, puis à l’INSEP de Vincennes et actuellement au Centre National de Tennis. Clara Burel a réalisé une saison de rêve en 2018, ce qui l’a propulsée au titre de N°1 mondiale junior de l’année. La Louannécaine vient de passer dans la cour des grandes. Elle sillonne le Monde, participant maintenant aux tournois du Grand Chelem.

VIEUX MÉTIERS ET TRADITIONS…

TEILLEUR DE LIN…

Les teilleurs de lin étaient une partie de l’année ouvriers agricoles quand il s’occupaient des différents travaux liés à cette culture : arrachage, séchage et ramassage du lin. Ensuite, à l’entreprise tenue par Pierre Saliou, à Kerscouach, ils étaient comme les employés d’une PME. Il s’agissait alors de traiter la tige pour en extraire l’étoupe qui servirait à faire de la toile. Les ouvriers concluaient la plupart du temps un marché avec le cultivateur avant d’arracher la zone plantée de lin. Ce qu’on appelait « travailler à la tâche ».

à Kerscoah: René Simon, Yves-Marie Rabé, Louis Le Calvez et Louis Goasdoué.

La plante était ensuite étalée sur un champ ou sur un pré pour sécher, comme le foin, pendant environ trois semaines. Je me souviens avoir travaillé à retourner les andins. C’était un travail bien plus agréable et plus facile que le ramassage des pommes de terre par exemple. Il suffisait de glisser un long bâton sous l’andin et de retourner l’empan que nous avions soulevé. Une fois, à l’entreprise, ces tiges étaient dégrossies pour en extraire la partie dure, la chènevotte que l’on brûlait, le soir, dans les cheminées. Par poignées, les ouvriers passaient les fibres dans des spatules qui tournaient à une grande vitesse. L’un des collègues de mon père, Jean Talbot, avait un crochet en guise de main suite à un accident de travail. Louis Le Calvez m’a dit : « Son bras était allé dans les spatules. Quand j’ai vu ça, j’ai jeté à terre la courroie de transmission. Sa main est sortie comme du pâté ! ». C’était impressionnant de voir les teilleurs travailler dans le bruit et dans la poussière. A peine si on voyait le bout de l’atelier. « J’y ai avalé de la poussière. Plus d’une brouettée et plus de deux aussi. J’ai commencé à chiquer à l’âge de 14 ans pour faire sortir toutes ces saletés ! » disait Louis Le Calvez. Le sol était comme encaustiqué, ciré naturellement par l’huile de lin. Les lourds ballots de filasse, 100 kilos chacun, étaient entreposés dans une pièce annexe avant d’être acheminées vers les filatures du Nord de la France. En morte saison, les ouvriers allaient égrener le lin dans les fermes où la nourriture était très frugale. « Un jour, nous avons trouvé des œufs sur le tas de lin. Comme la nourriture était juste, nous en avons mangé deux ou trois chacun avant de porter le reste à la maison. La fermière nous a dit : Je croyais que mes poules étaient devenues des coqs puisque je ne trouvais plus d’oeufs ! » m’a rapporté un des ouvriers.

LE TAUPIER…

Pierre Dagorn qui fut en son temps le doyen de Louannec exerçait le métier de taupier. Le « grand valet » de la ferme de Cabatous lui ayant, un jour, lancé un os à la figure, Pierre Dagorn perdit, à 12 ans, l’usage d’un œil. Devenu borgne, il n’en était pas pour autant myope comme une taupe. Ce n’est pas dans la figure de style qu’était son rapport avec l’animal des champs. Il la chassait. « O mon dieu, on était pauvres à l’époque. Moi, mon vieux, je gagnais mieux ma vie qu’un journalier en attrapant des taupes. J’avais sur le dos 52 pièges et une houe. A chaque taupe que j’attrapais, le fermier me donnait un sou et après j’avais 5 sous pour chaque peau. J’attrapais à peu près 200 taupes par semaine. Les peaux partaient chez Ravilio-Frères à Paris. Je n’allais pas attraper les taupes quand il y avait les grands travaux à la ferme : les foins, la moisson, le lin, etc.. » Pierre Dagorn a travaillé jusqu’à l’âge de 80 ans.

Il a été le doyen de la commune. « J’ai fait un peu de tout sur ce morceau de terre à patates » m’a-t-il dit en me confiant le secret de sa longévité : manger de la viande, beaucoup de pain, boire un peu de vin et marcher beaucoup.

LA RÉCOLTE DU GOÉMON…

Les sols de l’Armor – la frange côtière de la Bretagne- sont beaucoup plus fertiles que ceux de l’Argoat, l’intérieur, parce que les paysans de la côte ont enrichi et amendé leurs terres en y apportant des algues. Début janvier de chaque année, le conseil municipal prenait une délibération pour fixer la date d’ouverture de la coupe de goémon de rive. Il y avait aussi le goémon d’épave que la marée déposait sur la grève. Tous les cultivateurs qui avaient des terrains sur la commune avaient droit de coupe. Chaque ferme avait ses rochers. « J’ai assisté à des discussions très vives pour des rochers de la taille d’une table de cuisine ! Au bout d’une quinzaine de jours, il n’y avait plus rien à grignoter. Les rochers étaient mis à nu comme le carrelage de la pièce où nous sommes » m’a dit Pierre Lannou, un témoin de l’époque.

Cette récolte se faisait sous la surveillance du garde-champêtre qui veillait à ce que les opérations se passent dans les règles. Il était interdit de commencer avant le lever du jour. Chaque cultivateur n’avait pas le droit d’employer plus de deux personnes étrangères à la commune. Des personnes venaient prêter main forte parce qu’elles étaient redevables de servitudes : s’alimenter en eau à la fontaine de la ferme, utiliser le lavoir alimenté par la fontaine. Une fois sur place, les paysans coupaient le goémon à la faucille. Ils le transportaient auprès des charrettes dans des civières et ils le chargeaient à la fourche. « Les gens souffraient, les chevaux aussi. Chez nous, il y avait une jument qui s’appelait Cocotte, elle aurait étouffé dans la côte plutôt que de faire marche arrière ! » Les charretiers les plus expérimentés dirigeaient des attelages de quatre à cinq chevaux.

Certains allaient en bateau à Tomé ou aux Sept-Iles et ils revendaient ensuite leur récolte. Le goémon, riche en potasse, convenait surtout aux betteraves. Ces journées se terminaient par une petite fête car bien souvent on avait tué le cochon à cette occasion…

LES LAVANDIÈRES…

Yvonne Philippe était une de ces lavandières. C’était une voisine qui avait eu une vingtaine d’enfants. D’une voix forte, elle parlait à moitié breton à moitié français. Je crois qu’elle n’était jamais allée à l’école. Certaines journées, elle venait laver le linge. Le linge sale était entassé dans une brouette. Yvonne allait au lavoir de Kerscouach quel que soit le temps. Elle s’installait à genoux dans sa caisse sur une couche de paille. Elle lavait le linge avec de gros savons cubiques de Marseille. Quand elle rentrait, on faisait bouillir le linge dans une lessiveuse. En suite, elle le mettait à sécher dans la courette sur des fils.

LE TUEUR DE COCHONS…

Il s’en allait de ferme en ferme, avec sur le porte-bagages de sa bicyclette, tous les outils nécessaires à la cruelle « cérémonie » de la mort du cochon. J’ai le net souvenir de deux ou trois de ces charcutiers itinérants dont Hippolyte Nicolas. Lorsque le cochon voyait la lame effilée s’approcher de sa gorge, il comprenait pourquoi on l’avait tant gavé de pommes de terre, de farine d’orge et de petit lait ! L’animal dépecé allait poursuivre sa carrière sous forme de jambons, de saucisses, de pâtés. Une partie de la viande assurait les « fricots » donnés lors des mariages, des communions ; le reste subvenait aux besoins de la famille pendant des semaines. La tradition voulait aussi que dans un quartier chaque cultivateur espaçât

cette journée pour ne pas avoir à conserver la viande trop longtemps. Comme il n’y avait pas de réfrigérateur, on échangeait cette nourriture entre voisins. Ce calendrier bien au point permettait à chacun de bénéficier de viande fraîche une grande partie de l’année.

Son fils, Hilaire, qui vient de prendre sa retraite après toute une carrière passée à la charcuterie de Louannec, se souvient : « Dès l’âge de 7 – 8 ans, je suivais mon père dans les fermes de Louannec, Trélévern, Kermaria, Saint-Quay. Certains jours, il tuait et dépeçait jusqu’à trois cochons. En été, on n’abattait pratiquement pas de bêtes à cause de la difficulté de conserver la viande en période de grandes chaleurs. Dans ces moments qui correspondaient aux foins et à la moisson, mon père devenait ouvrier agricole. Je pense qu’il vivait mieux de son travail de charcutier car, en plus de son salaire, on lui donnait pour rentrer chez lui un rôti ou de la saucisse ou du pâté. C’est donc, vois-tu, tout jeune que m’est venue cette envie de devenir, moi aussi, charcutier. »

à l’entrée du Camping Ernest Renan), on a tué le cochon.

De gauche à droite : Raphaël Nonen, marin d’Etat et Maïvonne, son épouse,

venus aider en voisins. Augustine Adam, 20 ans, fille de la ferme.

Sa mère, veuve de Yves Adam, victime de guerre. Le dernier personnage,

non identifié, est probablement le tueur de porcs itinérant.

COUTURIÈRE À DOMICILE…

A force de les porter, les pantalons s’usaient au niveau des genoux et du fessier, les vestes s’usaient au niveau des coudes. Nos périples dans les champs et dans les bois y faisaient plus souvent qu’on ne l’aurait souhaité des accrocs dans nos vêtements. Madame Cadran qui habitait au Croajou, venait à la maison réparer tout ça. Et puis, il fallait aussi accommoder à la taille de l’un un pantalon devenu trop petit pour l’autre, faire des blouses grises neuves pour la rentrée des classes. Plus tard, c’est notre sœur aînée, qui s’acquittait de cette tâche. Nous étions fiers de la machine à coudre électrique qu’elle avait achetée en remplacement de la machine Singer à pédale…

LE RÉMOULEUR…

« Couteaux, ciseaux, rasoirs ! » c’était le rémouleur qui annonçait son passage. Il poussait une meule montée sur une espèce de carriole pour aiguiser les outils…

LIVRAISON DE PAIN À CHEVAL…

Emile Dissez était boulanger à Kermaria-Sulard. Comme il était porté sur la bouteille, nous disions qu’il habitait à Kermaria-Soulard ! Certains jours de la semaine, il passait livrer le pain avec une charrette tirée par un cheval.

COLPOLTEURS À DOMICILE…

C’étaient des Algériens, portant blouse comme notre instituteur, qui allaient à pied de maison en maison portant sur le dos un lourd balluchon. Ils vendaient des draps et des habits divers. La population, peu habituée à voir des étrangers, se montrait méfiante devant ces colporteurs qui étaient appelés –pardon de l’écrire – « bicots » ou « Mon z’ami ». Je ne pense pas que leur commerce était florissant… Il y avait aussi un colporteur qui vendait des tamis. On l’appelait « Rideller ». Quelquefois, quand nous étions en groupe au retour de l’école, nous le poursuivions et nous l’insultions. Un jour, je crois même que nous – garnements que nous étions- avons crevé plusieurs de ses tamis…

LE VANNIER…

« Brins d’osier, brins d’osier, courbez vous assouplis sous les doigts du vannier ».

Un de nos voisins, Siméon, travaillait l’osier. Il fabriquait des paniers pour faire les courses ou transporter des œufs, des mannes pour transporter des pommes de terre.

LE CORDONNIER…

Quand les semelles étaient usées, nous apportions nos chaussures à Pen-ar-C’hoat (= le bout du bois) chez le cordonnier François Rémond. Il collait une pièce en remplacement de la partie usée et, pour ralentir la future usure, il y fixait avec de petites pointes des fers. Nous aimions aller y porter ou chercher des chaussures parce qu’il y avait un baby-foot. Nous étions autorisés à disputer quelques parties.

Il m’est arrivé de porter des chaussures dont on coupait le bout, au niveau des orteils, quand elles étaient devenues trop petites ! Quant à nos sabots, c’est notre père qui y cloutait des pièces en caoutchouc, parfois des morceaux de pneus…

LE BOURRELIER… ET LE CHARRETIER

Quelquefois, j’allais chez Jean-Pierre Crocq à Petit-Camp. Son père était bourrelier. Son travail consistait à réparer les harnais et les colliers des chevaux. Il recousait les pièces avec des morceaux de cuir qu’il perçait avec une sorte de poinçon, une alêne. Pour éviter que son fil ne pourrisse sous l’effet de l’humidité et de la sueur des bêtes de trait, il le passait dans une sorte de poix.

Ces années-là, les chevaux étaient nombreux sur le territoire de la commune puisqu’il n’y avait pratiquement pas de tracteurs ni de voitures.

A Louannec, on considérait comme une grande ferme celle qui avait trois chevaux. Ceux-ci vivaient dans une écurie au sol solidement pavé pour résister aux coups des sabots ferrés. Parmi les ouvriers de la ferme, le plus considéré était le charretier. A Cabatous, chez Charles Goasampis, Charlès, le charretier, dormait à côté de ses chevaux. Ainsi, il était toujours là quand une des juments poulinait ou mettait bas dans la nuit.

J’ai vu deux endroits où les charretiers étaient soumis à l’épreuve : Dans le raidillon de Penn An Hent Nevez quand l’attelage de trois chevaux devait tirer une charrette lourdement chargée de goémon.

LA FORGE…

Au Croajou, il y avait une forge avec le foyer où le fer était chauffé à blanc avant d’être façonné. Le forgeron remplaçait les pièces défectueuses des charrettes ou des outils comme les charrues, les herses, les brise-mottes…

LE MARÉCHAL-FERRANT…

C’était un métier très proche de celui de forgeron. Le maréchal-ferrant était plutôt spécialisé dans le ferrage des chevaux et dans le cerclage des roues de tombereaux qui étaient des charrettes avec des roues très hautes leur permettant de circuler sur des terrains boueux et détrempés. Il y avait une forge dans la rue que l’on prend pour aller à Poulajou.

ET FINIR EN CHANSON…

Le barde louannécain (de Nantouar) Jean Derrien était l’une des têtes d’affiche lors des « Vielhadeg » (Veillées) dans la troupe de Maria Prat. A ce titre, il composait surtout ses chansons en breton.Il savait aussi le faire en français comme le témoigne cette chanson.

SI LOUANNEC….

Si Louannec se trouvait en Provence,

Tous les boulistes seraient au rendez-vous

Pour faire la pétanque tous les dimanches

Dans les allées de boules au Croajou.

Et là, tous les mordus de la pétanque

S’amuseraient à longueur de journées.

Et Bernadette dirait : Eh, tu la manques

Change ton tir et paye la tournée !

Si Louannec se trouvait en Provence,

A Penn-ar-C’hoat pousserait le melon

Et l’on aurait les plus beaux fruits de France

Tout aussi beaux que ceux de Cavaillon.

A Coadénec pousseraient des tomates

Certes les plus belles sous le soleil.

A Kérizout, il y aurait des patates

Comme on n’en a jamais vu de pareilles.

Si Louannec se trouvait en Provence,

Louannec-Sports jouerait au rugby.

Sur les terrains au bord de la Durance,

Il ferait bon battre ceux du Midi.

Les supporters diraient : Allez, les jaunes !

Nous avons encore gagné, mon bon.

Allons donc boire un bon Côtes du Rhône

A la santé des p’tits gars du ballon.

Si Louannec se trouvait en Provence,

Mabiliès serait plein de soleil

Et nous aurions, mes amis, quelle chance !

Un député à l’accent de Marseille.

Il nous dirait les belles galéjades

Qu’ils se racontent à la Chambre à Paris.

Nous, on rirait à en être malades

En dégustant le pastis avec lui.

Si Louannec se trouvait en Provence,

Tout finirait bien sûr par des chansons.

Et Jean Derrien pousserait sa romance

En nous chantant : Sur le pont d’Avignon.

Il chanterait dans le port de Marseille

Aux pescadous, les pêcheurs de là-bas.

Il chanterait dans l’accent de Mireille

Sous les platanes et les beaux mimosas.

Mais Louannec, ce n’est pas la Provence.

C’est beaucoup mieux, c’est le pays breton.

C’est mon pays sur les bords de la Manche

Où l’on respire l’air pur à pleins poumons.

Si Nantouar n’est pas la Canebière,

Si Truzugal n’est pas Le Lavandou,

Je l’aime bien, mes amis car, peuchère,

C’est tout de même la pays de Picou !

Ce n’est pas la campagne provençale

Mais nous avons nos genêts, nos ajoncs.

Nous n’entendons pas le chant des cigales

Mais nous avons le cri-cri des grillons.

Chez nous aussi, on chante et on rigole,

On boit un coup et les hommes sont gais.

Les filles aussi dansent la farandole

Dans les pardons quand vient le mois de Mai.

Jean DERRIEN (15-05-1970)

Pierre Salaun, ex-professeur de breton, a réalisé pour le journal Le Trégor toute une série d’interviews dont celle de Jean Derrien :

JEAN DERRIEN, LE BARDE DE CHEZ NOUS…

Dans un numéro spécial « Gens d’ici. 50 personnages qui font le pays », publié par Le Trégor en 1996, Jean Derrien a une page qui lui est consacré. Jean arrive de Buhulien à Louannec, en 1948, pour se marier avec la fille de « Titig » Trémel. « Titig » va habiter la maison qui a été reconstruite sur frais de guerre, la première ayant été incendiée par les Allemands. Jean et son épouse s’installent dans la maison en bois qui avait été aménagée pour « Titig » en attente d’être relogé.

Jean, menuisier de son métier, assemble des meubles, répare d’autres, fait des cercueils comme le faisaient tous les menuisiers à l’époque. Il allait prendre les mesures du défunt, écouter le choix du bois fait par la famille. Il fallait ensuite sous 48 heures revenir avec le cercueil prêt à accueillir le mort et pour visser le couvercle.

J’ai siégé au conseil municipal de Louannec comme Jean dans les années 70. Jean écoutait plus qu’il n’intervenait… J’ai eu l’occasion de lui présenter chez lui, Yann-Ber Piriou, un intellectuel, qui souhaitait faire sa connaissance. Yann-Ber, poète et écrivain, est un spécialiste de la littérature bretonne… J’ai eu l’occasion de demander à Jean d’intervenir dans un projet pédagogique qui avait reçu l’aval de la hiérarchie. Il y avait pour Jean une somme assez rondelette pour une intervention de deux heures. Mais Jean ne courait pas après l’argent si bien qu’il avait décliné l’offre !

Il y a plusieurs adhérents au groupe « Picou » qui ont bien connu Jean. C’est le cas d’Edith qui venait à Nantouar avec son grand-père Pierre Crocq. Le bourrelier de Petit-Camp était un adepte de la pêche en mer, loisir qu’il partageait avec Jean Derrien… « Avec un copain ou deux, une bonne bouteille, un bon casse-croûte, on met la ligne à l’eau. Si le poisson est là, tant mieux. Sinon, on cause… » commente Jean.

Dans cette très belle page signée Sylvie Friedman, Jean qui fut le premier à être mis sur la scène aux Veillées du Trégor, évoque les bals clandestins qu’il animait durant l’Occupation : « On mettait l’accordéon sur la bicyclette ! »

Jean a composé des chansons hilarantes en breton. Parodiant Antoine qui chantait : « Ma mère m’a dit : Antoine, va t’faire couper les ch’veux », il écrit « Jean Maï Bleo Hir ». Il crée un autre texte sur l’air de « Siffler sur la colline ! » de Joe Dassin. Il chante aussi une autre création : « Si Louannec se trouvait en Provence »

Amoureux de la mer, Jean disait dans ses vieux jours : « Je vais la voir dix fois par jour ! ». Et il rappelle : « Quand je suis parti, à cinq ans, en classe à Saint-Joseph Lannion, j’y suis allé comme dans une ville étrangère. Et j’ai appris le français comme une langue étrangère. »

L’amour de la musique a perduré dans la famille. On dit que son fils Michel qui habite à Nantouar, lui aussi, aurait récemment enregistré un disque avec une chanteuse irlandaise…