LOUANNEC D’AUTREFOIS

DES ENFANTS SAUVÉS DES EAUX, EN 1841.

UN PASSANT COURAGEUX…

Extrait du Publicateur des Côtes-du-Nord du 25 septembre 1841 : « Le dimanche, douze septembre courant, à une heure de l’après-midi, le sieur Hervé Lissillour, cultivateur et propriétaire, demeurant au lieu de la Salle en Perros-Guirec, se rendait à vêpres à Louannec. Peu après avoir passé le nouveau pont qui sépare cette commune de celle de Perros-Guirec, il remarqua trois jeunes garçons, de 13 à 14 ans environ, qui se disposaient à se baigner. La marée montait avec rapidité dans cette partie de la baie de Perros. Peu de minutes s’étaient à peine écoulées depuis le passage du sieur Lissillour, lorsqu’il entendit pousser des cris d’alarme et de détresse ! Il vola immédiatement sur les lieux du sinistre, où il rencontra entièrement déshabillé, courant et criant comme un désespéré, le jeune Nicolas, l’un des baigneurs, qui lui signala ses deux infortunés compagnons que la force du courant avait entraînés et roulait déjà dans les flots, n’étant point encore assez forts nageurs pour refouler la marée qui les écartait du rivage. A la vue du péril imminent où se trouvaient ces deux jeunes imprudents, et n’écoutant alors que son courage déjà bien éprouvé en pareil cas et son humanité bien connue dans le pays, le sieur Hervé Lissillour s’est précipité tout habillé, sans quitter même ni chapeau, ni souliers, dans la mer où il saisit le jeune Le Bougant qu’il ramena et déposa sans connaissance sur le rivage ; il retourna vivement à l’eau et eût l’extrême bonheur de s’emparer du jeune Le Coz qui déjà coulait à fond : il le ramena également sans connaissance sur le rivage, où après leur avoir prodigué tous les soins en son pouvoir et les avoir rappelés à la vie, ils reprirent toute leur connaissance et purent bénir la main courageuse qui venait de les arracher, tous deux, à une mort malheureusement trop certaine.

Ces faits dignes des plus grands et des plus justes éloges, (dont les nommés Yves Perrin, fermier du lieu de Gousabas en Perros-Guirec, et François Lissillour, domestique de Jean Léon de Kergadou en Louannec, étaient témoins oculaires) n’ont pas besoin d’autres commentaires pour mériter et attirer la considération particulière et la bienveillance ordinaire de l’autorité supérieure sur la belle et dévouée conduite du sieur Hervé Lissillour en cette circonstance. La commune de Louannec lui gardera sans doute aussi une reconnaissance éternelle pour lui avoir conservé deux de ses jeunes adolescents. »

MAI 1858 – LE BATEAU D’UN LOUANNÉCAIN EN DIFFICULTÉ AUX ABORDS DE TOMÉ

Paru dans Le Lannionnais du 8 mai 1858 : Le bateau Marie, de Louannec, appartenant au sieur François Lissillour, marchand de sable à Louannec, étant sorti le 3 de ce mois pour aller faire du goémon, a touché sur un écueil près l’Ile Thomé. Une voie d’eau s’étant aussitôt déclarée, ce bateau allait sombrer et son équipage, composé du patron Le Parc et de quatre autres personnes, aurait infailliblement péri, sans l’équipage du sloop angalis Lady-of-the-Lack, de Guernesey, capitaine Piprell, qui s’est trouvé dans ces parages et qui s’est empressé de se porter au secours des malheureux naufragés qu’il a recueillis dans son canot et débarqués en lieu de sûreté à la Pointe du Château à Perros.

Encore le danger provenant d’un chargement de goémon ; heureusement qu’il existe une solidarité entre marins de différentes nations.

5 DÉCEMBRE 1859 – PÊCHE MIRACULEUSE À HAUTEUR DU LENN À LOUANNEC !

Paru dans Le Lannionnais du 10 décembre 1859 : Le lundi 5 décembre, un banc de poissons, dits mulets, poursuivi par les intrépides pêcheurs de Ploumanac’h, est venu se réfugier sur la côte de Louannec, près du sillon de galets dit Lequinn (ndlr : le Kinn). Cerné en cet endroit par les Ploumanacains dans leurs bateaux de pêche, le banc de poissons a été amené à terre au moyen de filets prêts à se rompre sous le poids. On a compté plus de 1.800 de ces poissons pris ainsi d’un seul coup de filet. Il y en avait de bien beaux dans le nombre. Le lendemain ils ont été enlevés à pleine charrette et à plein mannequin (ndlr : panier à claire voie) par les porteurs qui les ont achetés à 30 fr. le cent, ce qui a produit un assez beau bénéfice aux auteurs de cette capture.

ON SE PLAINT AUJOURD’HUI DES SANGLIERS. IL Y A 140 ANS, IL Y AVAIT DES LOUPS À LOUANNEC !

Un fait divers étonnant paru dans le Journal de Lannion du 16 décembre 1880 et repris dans le Bulletin 5 Pleumeur-Bodou en mémoires : « Le facteur de la commune de Louannec a rencontré dernièrement, en faisant sa tournée, un loup très grand et très gras qui paraissait sortir du bois et qui y est rentré en l’apercevant, et voici des faits qui viennent corroborer la version de cet homme. Vendredi dernier, M. Petit, propriétaire, Roz-Mab-Hamon (ndlr : aujourd’hui Rosmapamon), chassait avec ses deux chiens courants dans les environs de Barac’h. Ses chiens, poursuivant un lièvre, entrèrent sous-bois, et depuis ils n’ont pas reparu ; et puis, Le Rolland, fermier de la métairie de Kercoguen, entendant dans la nuit du samedi, un bruit étrange et les abois étranglés de son chien de garde, craignant une attaque de malfaiteurs, se leva à la hâte, s’arma du premier outil venu et sortit de chez lui. Il vit distinctement dans sa cour son chien aux prises avec un loup énorme. Son apparition et ses cris mirent en fuite le carnassier, qui dut abandonner sa proie ; mais le chien était si gravement mordu qu’il succomba le lendemain.

Une battue va, dit-on, être organisée dans la commune de Louannec, afin de détruire ou au moins de chasser ces terribles bêtes, qui y causent de graves dommages et tiennent le pays dans une panique continuelle »

10 AOUT 1880 – GRANDE FRAYEUR POUR DES GOÉMONIERS DE LOUANNEC FACE À UN CACHALOT DE PLUS DE 30 MÈTRES !

Paru dans Le Journal de Lannion du 12 août 1880 : Mercredi dernier, un cachalot d’une grandeur énorme, a été vu dans le chenal des 7 îles, par l’équipage de trois bateaux goémonniers du port de Louannec (ndlr : le port de Louannec était au bout du Lenn) Il mesurait selon leur estime, de trente à trente-cinq mètres de longueur et était d’une grosseur proportionnée. Comme il venait de bout à eux, par prudence, ils se sont hâtés de s’éloigner, les marins n’ignorant pas que, d’un seul coup de sa puissante queue, il eût pu briser leur embarcation.

NB : Un cachalot ne peut pas dépasser les 20 mètres. Il est permis d’exagérer !

DES CHEVAUX PRIMÉS À UN CONCOURS À L’OCCASION DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1900…

Deux éleveurs de Louannec, M. Bricquer et M. Prat ont obtenu des prix à un concours où figuraient près de 1.500 chevaux ! On peut lire ci-dessous le palmarès paru dans le Journal de Lannion du 15 septembre 1900.

Dans les années 50 et 60, je me souviens d’avoir entendu parler de M. Bricquer, éleveur, mais j’ignore où se trouvait sa ferme.

L’élevage du cheval de trait a perdu du terrain dès les années 50 quand est apparu le tracteur dans nos campagnes. Pour exemple, à Pleumeur-Bodou, il y avait 218 chevaux recensés en 1949. En 1959, il y en avait 189 et en 1969 plus que 50 ! Tous les ans, il y avait dans toutes les communes une journée de recensement des chevaux. Quand il s’est agi d’envoyer des chevaux aux centres de sélection de Guingamp et de Fougères au moment de la déclaration de guerre avec l’Allemagne, sont partis en priorité les chevaux les plus vieux ou les chevaux éborgnés. On rencontrait assez souvent des chevaux borgnes ou à moitié aveugles.

L’ÉGLISE ANCIENNE DÉMOLIE EN 1894…

Il aura fallu vingt années d’atermoiements, de réunions souvent houleuses pour arriver à la décision suivante : on démolit l’ancienne église et on construit une nouvelle. Le verdict est tombé en janvier 1894 alors que l’attention des paroissiens avait été attirée sur ce sujet le 20 mai 1873…

Que s’est-il passé le 20 mai 1873 ? Monseigneur Daniel, Evêque de Saint-Brieuc, est reçu à Louannec pour la commémoration du 570 ème anniversaire de la mort de Saint-Yves, nommé Recteur de Louannec en 12912. L’Evêque précise : « Les murs de l’église sont détériorés et menacent ruine. Des réparations s’imposent… »

Dès lors, le dossier passe entre les mains du Conseil municipal et celles du Conseil de fabrique (le groupe de personnes qui gèrent les biens de l’Eglise).

En 1873, Yves Tassel est maire « nommé » . Le 22 mai 1875, le maire élu Le Bricquir convoque son Conseil municipal et les 16 plus forts contribuables de la commune. On y remarque des noms qui ont traversé les années : Le Cozannet, Le Rolland, Lissillour, Le Merrer, Le Bellec, Cojean, Le Poncin, Tassel, Saliou, Nicolas, L’Hévéder…

A l’ordre du jour : Faut-il réparer ou agrandir l’église ?

Comme la commune s’est lancé dans la construction d’une école, on opte pour des réparations dans la mesure où le devis ne dépasse pas 30.000 francs. Le 14 janvier 1894, Joseph Allain, nouveau Recteur, passe à l’offensive : « Les murs de l’église menacent de tomber et l’insuffisance de place pour la population est notoire. » A l’issue de réunions houleuses, on décide la construction d’une nouvelle église comme ce fut le cas à Kermaria-Sulard, à Penvénan, à Rospez…

Mais, prudemment, personne ne parle de financement…

(D’après une enquête réalisée par Martine Le Gall)

Pour construire la nouvelle église, il a fallu transporter depuis les carrières de granit de l’Ile-Grande moellons, pierres d’angle, pierres taillées. François Hamel rappelle que son grand-père participait à ces charrois : « Sur un tombereau, on attelait un cheval de limon et deux ou trois chevaux de trait pour un parcours d’une quinzaine de kilomètres. Dans une charrette, on pouvait charger 2 tonnes (ndlr : un mètre cube de granit pèse 3 tonnes). Quand on pense que pour reconstruire l’église, il a fallu charroyer 470 m3 de pierres ». (D’après un article réalisé par Nicole Chapelain)

Les « plus forts contribuables de la commune » sont ceux qui ont offert des vitraux. Les noms des donateurs figurent en bas, à droite, de ces œuvres d’art.

Maintenant, pourquoi pas de flèche sur le clocher de Louannec ? D’après certains historiens locaux, ceci serait lié à la crise qu’a traversée la production du lin qui était source de richesse pour Louannec et pour tout le Trégor. Les caisses étaient vides et le Recteur de l’époque s’est plaint d’avoir eu à débourser pour payer en fin de travaux le dallage de l’église !

Le 19 mai 1996, Louannec a fêté le Centenaire de son église. Cent ans, comme l’atteste cette pierre posée à l’extérieur de l’église derrière le choeur côté est. Ce jour-là, Jean Nicolas, Maire, accueille l’Abbé Yves Bonniec, vicaire général représentant l’Evêque de Saint-Brieuc. La Pastorale de Pleumeur-Bodou a animé la cérémonie de ses chants. Jacques Mallédan, boucher-traiteur, successeur de François Lucas, « sert un buffet haut en couleurs et aux qualités gustatives appréciées par les 190 convives. »

FRANÇOIS LE GROSSEC, TRAVAILLEUR DE LA MER.

Goémonier, il était le patron de « L’Espérance ». 64 ans plus tard, son embarcation a servi de modèle pour la construction du Flambart « Ar Gentilez ».

A droite, le Ar Jentilez, toutes voiles dehors. Ce bateau a été construit d’après les plans

du flambart de François Le Grossec. (Photo Mairie de Perros-Guirec)

Le grand-père de Marie Esquenet qui habite Truzugal s’appelait François Le Grossec (1863-1930). C’était le père de « Visant » qui, l’été, promenait la famille Maupeou dans la baie de Perros à bord du « Marie-Antoinette ». Il habitait à Truzugal, au bas de la côte du Bourg. Normal qu’il fût attiré par la mer ! Il en fit sa profession. A mi-temps ou un peu plus ! Il devint « gommonenarc’h » ou goémonier. Une fois patron, il prenait la mer soit pour pêcher, soit pour aller chercher du goémon quand la campagne était ouverte, soit pour aller chercher du maërl qui était un excellent amendement pour les terres trop acides.

C’est à l’intention de François et d’une dizaine d’autres de ses collègues que fut construite en 1913 la cale-débarcadère que l’on peut voir, au bord de la voie douce, à hauteur du milieu du Lenn. Cette construction, longue de 28 mètres, a été pensée par Harel de la Noé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Comme on évalue entre 5 et 8 le nombre de marins par bateau, il y avait près de 100 inscrits maritimes à fréquenter cet endroit bien abrité par le cordon littoral du Kinn.

Les hommes de la mer étaient aussi des paysans. Quand arrivait le temps de l’arrachage des pommes de terre, celui des foins, celui de la moisson, Ceux-ci mettaient sac à terre pour donner un coup de main à leurs amis cultivateurs. Sauf François qui avait choisi son camp. Il était un homme de la mer et il le resterait. Même pas question de s’occuper de son jardin-potager. A d’autres, les femmes de la maison, ces basses besognes. Il habitait tout près du moulin de « Soize » Rivoallan (Soize ar Vilin), le teillage de lin, de Truzugal. Il ne serait pas venu à l’idée de Soize de solliciter François pour les coups de bourre de la saison : arrachage du lin, sa mise en andins sur un pré pour le rouissage… Quand le marin traversait la route, c’était tout simplement pour aller, de l’autre côté, s’accouder au comptoir du café de Marie Kernanet qui s’appelait « La Buvette de la Côte ». François ne mélangeait pas les genres : c’était un homme de la mer. Un point c’est tout…

Son bateau, un solide goémonier-sablier-caseyeur a été construit en 1906. François s’était adressé au chantier Bernard de La Roche-Jaune. La carrière de ce bateau ventru (« koved » en breton) s’est terminée en 1928. Après six années dans un cimetière à bateaux, l’épave a été dépecée en 1934…

Il semblerait que chaque bateau avait sa propre structure. On dit qu’un marin avisé reconnaissait de loin en mer de quel port venait une embarcation. Il le savait du premier coup d’oeil à son allure générale et à sa voilure. Le sardinier de Locquémeau était différent du sablier de Lannion. Le sablier de Lannion ne ressemblait pas au bateau de pêche de Trébeurden ou de l’Ile Grande. Celui-ci n’avait pas la silhouette du goémonier de Perros-Guirec. Ce dernier différait des embarcations de Port-Blanc ou de Tréguier. Et ainsi de suite, si nous poussions nos investigations vers l’est des Côtes-du-Nord.

Tous les ans se déroulaient à Perros-Guirec de grandes Régates. Les articles de l’époque, publiés dans Le Lannionnais, évoquent des festivités très prisées et très suivies. Des trains supplémentaires déversaient une foule de spectateurs, venus de Paris, dans la toute nouvelle station balnéaire. La description du public ressemble à ce que peut être un champ de course le jour du Grand Prix d’Amérique : hommes en canotier et femmes portant grandes tenues se mêlaient à une population locale vêtue sans aucun faste, les femmes portant tout de même la coiffe du Trégor. L’événement de la journée était la course des bateaux ou Régates. En 1908, François Le Grossec avait concouru en catégorie 1 et avait tiré son épingle du jeu. Il s’était classé à une honorable troisième place derrière le « Marie-Françoise » dont le patron était Croc et le Saint-Yves barré par Kéromen. Cette journée fut endeuillée par un drame. Léon Guillaume à bord des « Deux frères » , après avoir talonné une roche, coula. Le marin et son mousse, Sylvestre Crechriou, 14 ans, disparurent corps et biens avant l’arrivée des secours… Il semble que le journaliste de service, même si ce jour-là soufflait une forte brise de nord-ouest, force le trait quand il écrit : « Ces marins aussi habiles qu’intrépides ont effectué leur parcours à une vitesse qui ne s’atteint que rarement. » Ces bateaux, on les appelait encore « des tape-cul » !

Pendant que les marins rivalisaient, toutes voiles dehors, dans la baie, c’était la fête au port et sur le quai. Dans l’eau : courses à la nage, plongeurs, courses aux canards, jeu de godille réservé aux femmes. Sur terre : casse-pots, mât de cocagne, etc…Et on enchaînait le soir par des soirées dansantes : accordéon pour les amateurs de musette ; cornemuse et bombarde pour les amateurs de danses bretonnes.

Quand l’association des « Vieux Gréements » de Ploumanac’h a souhaité construire le « Ar Gentiles », le plan retenu a été celui de « L’Espérance », le bateau de notre marin louannécain. Le flambart perrosien, baptisé en 1992, a aussitôt rejoint le port de Brest où avait lieu un grand rendez-vous international.

(Remerciements à Vincent Claveau, arrière-petit-fils de François Le Grossec, pour les documents qu’il nous a fournis)

PAS DE RETRAITE POUR « SKOLER COZ » : 50 ANS INSTITUTEUR ET 72 ANS SECRÉTAIRE DE MAIRIE DE LOUANNEC !

Émile Le Poncin parle du vieil instituteur qu’il a eu de 1909 à 1914 ! : Pour faciliter la lecture, je n’ai repris de cet article que les propos tenus par Emile Le Poncin au sujet de « skoler coz »… (d’après un article paru dans Ouest-France)

M. François Nicolas, c’est bien sûr un Louannécain de l’autre siècle (ndlr : le 19 ème !) mais quel exemple ! 72 ans de service, c’est un record… Je l’ai bien connu pour l’avoir salué chaque jour pendant les 5 années que j’ai passées à l’école primaire de Louannec et qui furent les dernières années de sa longue vie… M. Nicolas était né à Plouzélambre de parents agriculteurs. A 14 ans, il resta à la ferme dans le but de prendre le relais. Mais la première fois que son père lui confia un attelage, le jeune Phaéton renversa sa charrette. Sur le coup, le père jugea que son fils avait plus de dispositions pour être instituteur plutôt qu’agriculteur !

En 1842, à peine âgé de 18 ans, il ouvrit une école à Louannec avec l’appui d’un ami de la famille, Me Yves Tassel, notaire et maire. On dit souvent que la première école fut dirigée par Melle Blanchard. Erreur ! M. Nicolas dirigeait une école avant la naissance de Marie Blanchard !

L’école se trouvait au bas du bourg, au Carpont. Les élèves étaient nombreux de Louannec et des communes voisines. Les écoliers n’hésitaient pas à faire 5 ou 6 kilomètres, par tous les temps, chaussés de sabots ferrés, morceau de pain en poche. Il fallait verser une faible rétribution à la fin de chaque trimestre. C’était encore trop pour beaucoup de familles qui trouvaient là un prétexte pour ne pas scolariser leurs enfants…

« Monsieur » Nicolas était un éducateur inégalable. L’instruction morale et les devoirs de civilité avaient une large place. Il insistait aussi sur l’histoire, la géographie et surtout la botanique. Certains élèves de 12 ans avaient un meilleur français que les bacheliers d’aujourd’hui !

Dans un but philanthropique plutôt que lucratif, M. Nicolas créa dans sa maison du bourg un fonds de commerce tenu par sa femme puis par sa fille : épicerie, mercerie, draperie, chapellerie, droguerie. On trouvait tout, et de première qualité. Les clients, fort nombreux, payaient quand ils pouvaient. La discrétion était assurée.

En plus de son école, du secrétariat de la mairie et de son commerce , M. Nicolas était écrivain public. Il était encore plus heureux quand il aidait les foyers à court d’argent. Sa devise : Il faut faire le bien parce que c’est le bien ! C’était un catholique convaincu, il y avait prière à l’école jusqu’à l’arrivée de Jules Ferry. Il ne prit jamais part aux batailles électorales , mais il se réjouissait fort des victoires de ses mais Yves Tassel, maire député et Armel Le Troadec, député..

Usé par l’âge et le travail, François Nicolas mourut en 1914. Il avait 90 ans. La foule assista à ses obsèques célébrées par son ancien élève, l’Abbé Saliou qui fut curé de Paimpol. Discours d’Alfred Le Toiser, directeur d’école à Perros-Guirec, de Jean Rolland, Maire de Louannec.

On pourrait donner le nom de François Nicolas à une rue de Louannec

Remarques :

1 – Ne pas confondre François Nicolas dont parle cet article avec François Nicolas, de Kernasclet. Son homonyme, un siècle plus tard, a été un maire de transition entre deux longs mandats : celui de Pierre Bourdellès et celui de Jean Nicolas.

2 – Henriette Psichari écrit que la première école de Louannec a été créée à l’initiative de son grand-père Ernest Renan. Faux quant à « la première école » ; vrai s’agissant « de l’école des filles ».

CHARLES LINDBERGH À LOUANNEC…

En 1927, l’aviateur américain Charles Lindbergh réussit le premier la traversée sans escale de l’Atlantique nord à bord du Spirit of Saint Louis. 300.000 personnes l’accueillent dans la liesse au Bourget. Véritable star de l’époque, le héros fait la une de tous les journaux et magazines. Pierre Bourdellès me dit ceci un jour : « Un matin, qui je vois arriver dans la cour de la ferme ? Je n’en croyais pas mes yeux. C’était Charles Lindbergh. Il me dit : Monsieur le Maire, la vallée du ruisseau de Nantouar est la plus belle que je n’aie jamais survolée de ma vie. Y aurait-il là une habitation qui pourrait me convenir ? »

Comme l’affaire ne peut être conclue à Nantouar, l’aviateur américain jette son dévolu sur Plougrescant où il fait l’acquisition de l’Ile Illiec.

À L’ÉCOLE DE LOUANNEC ENTRE 1920 ET 1930…

A l’époque, les instituteurs étaient M. et Mme Riou. Quatre Louannécaines (décédées depuis) qui ont été leurs élèves se sont confiées, il y a plusieurs années à Nicole Chapelain. Leurs propos ont été publiés en breton et en français dans le Bulletin Municipal. Nous en extrayons les passages les plus savoureux.

Perrine Charles qui deviendra plus tard Perrine Crocq, épouse d’Yves secrétaire de mairie. Elle tiendra un café-épicerie au Croajou : « Mme Riou s’est occupée des petits pendant plus de 20 ans. M. Riou enseignait aux garçons. Je me souviens surtout de Mme Blanchard. J’étais « très bien vue » parce que, de temps en temps, je lui apportais du tabac à priser ! Cette institutrice habitait à Perros, en haut de la côte de Landerval et venait, tous les jours, à pied jusqu’à Louannec. »

Perrine Roux, future Mme Rivoalland : « On allait à pied à l’école depuis Coat Gourc’hant avec notre gamelle de soupe. Attention à ne pas la renverser ! Un jour, nous sommes restées jouer sur le pont de Mézernec à laisser filer nos sabots sur la rivière. Et bien entendu, j’ai perdu un sabot ! Que faire ? Aller jusqu’au bourg à cloche-pied ? Revenir à la maison pour se faire battre ? Autant rester traîner dans le bois de Barac’h à ramasser des châtaignes… »

Joséphine Corre, future Mme Kerbiriou : « J’aimais beaucoup l’école. J’ai passé mon certificat en 1927. Nous étions 7 à le passer et 6 avaient été reçues… Pierre Cogan nous avait conduites à Perros en voiture à cheval. En rentrant à la maison, diplôme en poche, on m’a dit : Il est plus que temps d’aller garder les vaches ! Notre institutrice Mme Lasbleiz nous conseillait de passer du pétrole dans nos cheveux pour tuer les poux ! Elle me disait : Continue à lire quand tu seras à la maison. Qu’est-ce que je pouvais lire ? De toute façon, on me disait : Tu ferais mieux de tricoter… »

Ernestine Rouzès, future Mme Le Calvez : «Je n’étais pas une bonne élève. Je préférais garder les vaches à Kerjean plutôt que d’aller à l’école ! Là au moins, on me donnait du pain avec du lard et un pot de flan d’œuf ! Mme Lasbleiz me mettait souvent en pénitence, à genoux auprès de son bureau. Je trouvais le temps long ! Je n‘avais qu’une chose à faire : regarder sous les jupes de la Madame quand elle écrivait au tableau. Elle avait un grand caleçon blanc avec de la dentelle rouge ! Un jour, elle m’a mis sur la main un des ces coups de bâton. Quelques années plus tard, il m’est venu un kyste à cet endroit-là. Le Dr Etesse de Tréguier me l’a enlevé. Voilà pourquoi je me souviens encore de Mme Lasbleiz… Que Dieu lui pardonne. »

LA CANTINE SCOLAIRE

Texte écrit par Yves Crocq, ancien secrétaire de mairie… Quelques anciens de Louannec se rappellent peut-être d’un article qui parut dans un des deux hebdos lannionnais vers 1928. Article qui était signé H.L.P.. Son titre était : A Louannec, la cantine scolaire n’est plus une chimère »

Effectivement, Mme Marie Le Poncin, veuve Hernot, tenancière de la Pension de Famille du Carlouar (propriété actuelle de Mme Augustine Carluer) qui venait d’ajouter à sa propriété une construction annexe (propriété actuelle de M. et Mme Michel Darrort) avait décidé d’ouvrir une cantine scolaire où les élèves de l’école publique pourraient prendre leur repas de midi.

Ces repas étaient servis dans une pièce de la construction annexe prévu pour un garage et dont la porte d’entrée donnait sur la route.

Malheureusement, faute de place, le nombre des élèves était limité et seuls pouvaient y prendre leur repas ceux dont les familles étaient les plus éloignées de l’école et aussi les plus nécessiteux.

Parmi la population actuelle, il y a sans doute encore quelques anciens élèves qui ont fréquenté cette cantine.

Dommage que l’existence de cette cantine ne fut pas de longue durée car la tenancière, par suite d’un changement dans sa situation de famille consécutif à son remariage, dut passer une partie de son temps dans la région parisienne où résidait son mari et elle n’ouvrait plus son établissement que pendant les mois d’été.

Pendant un certain nombre d’années, il ne fut plus question de cantine scolaire.

A partir de 1941, pendant l’Occupation allemande, Melle Le Calvez, Directrice de l’Ecole des filles, malgré les restrictions des denrées alimentaires, avait réussi à se procurer quelques produits lui permettant de préparer dans sa propre cantine une soupe chaude qu’elle servait tous les midis, pendant les mois d’hiver, aux élèves les plus éloignés et aux plus démunis. Pour ce service, elle disposait de deux tables installées dans une des classes. Le service et la préparation des repas étaient assurés par une personne employée par la Directrice de l’école.

A partir du 1er octobre 1945, sous l’égide de la municipalité, ce même service fut assuré par Mme Briant (Marie Kérimel) à son domicile, au bourg. Le nombre d’élèves pouvant participer aux repas était toujours limité faute de place suffisante. Mais les repas étaient plus copieux du fait que la commune avait la possibilité d’obtenir quelques denrées supplémentaires : confitures, compote de pommes, etc…

J’y suis allé de 1950 à 1955. Seuls y allaient les élèves qui habitaient loin du bourg.

C’était un accord entre les parents et la cantinière, Marie Kérimel. Les parents n’étant

pas fortunés, il ne nous était servi qu’un plat unique : soit une assiettée de semoule,

ou de riz, ou de purée. C’était tout : ni entrée, ni dessert… Comme à la maison en fait…

A partir du 1er octobre 1956, dès la construction du Foyer rural, Mme Briand continua son service dans les locaux du Foyer où elle disposait d’une cuisinière et de tout le matériel nécessaire : tables, ustensiles de cuisine permettant de recevoir tous les enfants des écoles qui désiraient y prendre leur repas.

Désormais, la cantine scolaire disparaîtra et sera remplacée par le Restaurant d’enfants…

DOUBLE MARIAGE À CABATOUS EN 1936…

Cabatous ? Maudez Glandour lui-même n’a pas pu trouver l’origine de ce nom qui apparaît quelquefois, dans certains documents, sous la forme de Cabatouche. Ce domaine qui se trouve au bord de la route Mabiliès/Trélévern, sur la droite, est tombé à partir de 1688 sous la domination de la famille Pelletier de Rosanbo (de Lanvellec).

Les bâtiments appartiennent actuellement à Gérard Goasampis et à son épouse, cultivateurs à la retraite. Ce couple a aménagé avec beaucoup de goût les dépendances pour en faire des gîtes ruraux de qualité.

Les terres sont cultivées en GAEC par leur fils Thierry qui est associé à Daniel Rolland (ex-Goasquéo). Ils privilégient l’élevage de vaches laitières et la production de lait.

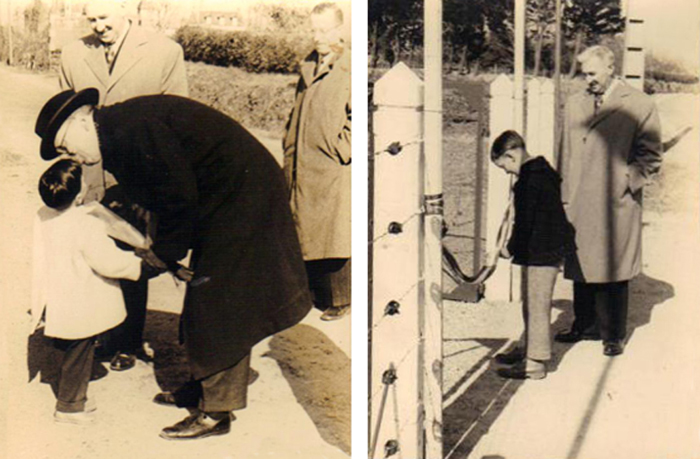

C’est à cet endroit qu’a eu lieu en 1936 ce double mariage. 1936, est-il besoin de le rappeler, est l’année où le socialiste Léon Blum a accordé à tous les travailleurs deux semaines de congés payés. Cette année-là a été le départ du tourisme de masse, privilège qui, jusque là, n’était que l’apanage des classes aisées.

Le marié, à gauche, René Simon est régisseur du teillage de lin de Milin Dirigin, pour le compte de Pierre Saliou. Ce moulin a été transformé depuis en une grande bâtisse luxueuse. Ce couple aura six enfants en sept ans, dont moi le benjamin. L’un des enfants, une fillette de 3 ans, périra noyée dans le bief du moulin, ayant échappé à la surveillance de ma mère.

Le deuxième couple est celui de François-Marie Goasampis. C’est lui, cultivateur à Truzugal, qui vendra à la commune de Louannec, en 1974, les deux champs qui ont servi de support au Camping Ernest Renan, le reste étant établi sur le domaine maritime.

Lorsqu’il y avait un mariage, on vidait la grange de tout son contenu. On la nettoyait. On disposait des draps blancs pour cacher la saleté des murs. On disposait des tables sur des tréteaux. Je vois mal comment les 100 invités à ce mariage ont pu trouver place dans la grange en question. Les enfants ont été placés quelque part ailleurs. Mais même en agissant ainsi… Le soir, après le repas, on enlevait les tables. On dressait une estrade pour les musiciens, généralement un plateau de charrette. Et place pour le quadrille et la polka piquée…

Un mariage de ce type nécessitait une bonne semaine de mobilisation d’une vingtaine de jeunes serveuses et serveurs : les filles à la « déco » et les gars au cul du fût pour le service « boissons ». Ces longues périodes de préparation ont été favorables à des rapprochements et de nombreux couples se sont formés…

Cette photo présente un autre intérêt si on met le focus sur au moins deux personnages qui figurent parmi les invités. Au troisième rang, derrière les mariés, se trouve Pierre Bourdellès. Il était cultivateur à Mabiliès. Il fut contraint de venir à la ferme suite au décès de son père alors qu’il s’apprêtait à entamer des études de médecine. Celui-ci a été élu maire de Louannec l’année précédente en 1935. Il le restera jusqu’en 1983, établissant le record de 48 ans à la tête de la commune. Il sera conseiller général et député à plusieurs reprises. C’est lui qui a modernisé la commune, qui l’a façonnée jusqu’à la construction de trois nouveaux quartiers : la Cité Saint-Yves, celle de Calouer et celle de Mabiliès. Il a été un des artisans de la venue du CNET à Lannion…

Sur la droite, au deuxième rang, (juste devant l’homme au chapeau qui donne l’impression d’avoir un peu d’avance sur le reste du groupe), c’est Edouard Ollivro, jeune homme. Orphelin, il a été élevé au teillage de lin de Truzugal par Soêze ar Vilin. Le jeune homme manifeste un tel intérêt pour la lecture que Soëze pense : Celui-là, on n’en fera rien de bon ! C’est lui qui écrira « Picou, fils de son père » au cours d’une très longue convalescence due à la tuberculose, maladie répandue et redoutable à l’époque. Edouard deviendra professeur d’histoire et géo, maire de Guingamp et député sous étiquette « centriste ». Il aimait revenir à Louannec où il connaissait tout le monde. C’est lui qui m’a guidé dans la façon d’aborder la première monographie que j’ai faite sur la commune de Louannec en 1963-1964. C’est à lui que nous avons emprunté le nom de notre site. Merci Edouard…

DES ANCIENNES DE L’EHPAD RACONTENT…

Ces anciennes de Louannec se sont fait un plaisir de nous raconter quelques souvenirs de jeunesse…

Fernande Prat, 90 ans. C’était à Coat-Rumanton, à Brélévenez. Mon père allait avec ses deux chevaux porter une charretée de fumier dans un champ. Tout-à-coup, en croisant un autre attelage, ses chevaux se sont emballés. Mon père a voulu tirer le frein sur une des roues, mais il a glissé et il a été écrasé. Il avait 47 ans. Nous étions huit enfants à la charge de ma mère. Moi, j’avais 13 ans… Pendant l’Occupation, quand des Allemands passaient devant la ferme, on avait peur. On allait se cacher dans la grange. Pierre Bourdellès était copain avec mon oncle Eugène Le Martret qui était maître d’hôtel à Paris. Dans les bals, chez Jaguin à Rospez, j’avais 9 courtisans ! Ils étaient autour de moi. Je ne pouvais pas aller danser. A la fin, j’ai été obligée de choisir…

Ernestine Briand, 88 ans. Pour moi, c’’était que je faisais de la couture après l’école. Ensuite, aller travailler dans les maisons. J’allais chez toi, Jean-Paul, réparer vos habits. On était quatorze enfants à la maison, à Keryann Bihan. Il y avait le train à la gare de Mabiliès, mais quand on allait au marché à Lannion, c’était toujours en char-à-bancs. L’autre jour, on a vu à la télévision, un des mes petits-fils qui a été élu meilleur apprenti de France, en cuisine. J’étais fière de lui…

de collecte sur des sujets de la vie d’antan qui nous passionnent. (Photo Michel Prat)

Monique Garlan, 87 ans. Je suis née au Havre. Mon père était marin. Je ne suis arrivée à Louannec, au Croajou, qu’à l’âge de 6 ans. J’ai été étonnée de ne voir que des champs avec des vaches. Mais ça me plaisait beaucoup. J’ai élevé les quatre enfants de ma sœur sans avoir aucune aide. Ils ont été à l’école à Louannec. Aujourd’hui, aucun d’entre eux ne pense à moi… Il y avait des bals dans le garage chez Gouriou, mais ma mère ne voulait pas me laisser aller. Il a fallu attendre que j’aie 19 ou 20 ans. Et à chaque fois, il fallait rentrer à la maison avant l’Angélus (19 heures !)

Eugénie Boulanger, 93 ans. Moi, c’était surtout les travaux des champs : semer et ramasser les patates. J’allais travailler à Kerhoguen, à Goasmorgan et à Barach-Philippe… Dans les bals, on dansait la polka piquée. C’était bien…

Guy Lelias, 86 ans, bien que n’étant pas originaire de Louannec, s’est joint à notre groupe. J’habitais à Brest, ville qui a été bombardée. Deux cousins et une tante ont été tués à ce moment-là. Guy, très ému, dit être venu se réfugier avec sa famille chez des parents à Perros-Guirec. On habitait à la Rade.

DOMINGUE PHILIPPE, UNE JEUNESSE À LA DURE…

Le jour où j’ai frappé à sa porte à Trélévern, le 13 février 2018, c’était l’anniversaire de Domingue Philippe. Il avait 86 ans tout ronds, ce jour-là. Domingue est fier de m’accueillir dans une maison qu’il a construite de ses propres mains. On aurait pu dire de A à Z, s’il avait fait lui-même l’installation électrique ! L’objet de ma visite était de recueillir quelques informations sur la vie de son quartier du temps de son enfance. Et aussi sur la manière dont une famille aussi nombreuse que la sienne s’organisait à une époque où la vie n’était pas un long fleuve tranquille… Voici comment vivait à Kervélo une famille de 17 enfants …

Kervélo est un tout petit hameau. Sur des cartes anciennes, on note aussi le mot Kermélo. Nous avons là avec Mélo un nom d’homme, celui de Maël qui signifie « noble ». Un adjectif pas très approprié à une famille qui a connu la misère, la misère noire. On passerait dans ce hameau de deux ou trois maisons presque sans s’en rendre compte. On amorce la descente vers Cabatous laissant sur la droite la ferme-manoir du même nom… A cent mètres, en face de la maisonnette, une fontaine où la famille s’alimentait en eau…

Domingue est né de l’union de Pierre Philippe, originaire de Ploumilliau et de Yvonne Cudennec qui a vécu sa jeunesse à Ploubezre. Pierre qui est maçon a trouvé un emploi à l’Entreprise Zampèze à Trévou-Tréguignec. Il s’installe donc à Kervelo en Louannec avec sa femme Yvonne qui, n’ayant pas fréquenté l’école, ne sait ni lire ni écrire…

Domingue sera l’un des 17 enfants Philippe. Les difficiles conditions de vie (hygiène approximative, froid, malnutrition) font que six d’entre eux meurent en bas âge… Aujourd’hui, le taux de mortalité infantile en France est inférieur à 4 pour 1000. Dans la famille Philippe, il a été de 350 pour 1000. Inutile de faire un dessin !

« C’est simple, commente Domingue, si sabots pas à manger ; si manger pas de sabots ! Ces sabots qu’il fallait préserver le plus longtemps possible. Nous étions une quinzaine de gamins du quartier à rentrer ensemble de l’école : 4 ou 5 de chez nous, autant de Lamézec et autant de Le Saux. On tenait les sabots dans les mains pour ne pas les casser. On préférait marcher pieds nus plutôt que de recevoir une tournée si on rentrait avec des sabots fendus…Souvent, on volait des pommes de terre dans les champs… Il fallait bien se débrouiller… Ce qui ne plaisait pas à ma mère qui était une brave femme. Elle était croyante. Mon père, lui c’était le diable. Quand il avait bu, il était impossible. Le mélange alcool – jalousie le rendait furieux. Il nous traitait de « bâtards ». Je ne sais pourquoi, mais moi il ne m’aimait pas. Quand il faisait ce type de crises, ma mère et moi, on partait. Qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, on allait dormir dans la paille dans la grange, chez François Person. Comme des bêtes ! Ceci dit, mon père était travailleur et c’était un excellent maçon. Peu de temps avant de mourir, il m’a dit : « Domingue, j’ai été méchant avec toi ! » Quand il était à jeun, il n’y avait pas plus gentil que lui. C’était alors un brave homme… »

Toute cette grande famille vivait dans une maison toute petite. Deux espaces avaient été aménagés dans le grenier. Les garçons dormaient à quatre dans le même lit tête-bêche. « Comme cela, au moins, on se tenait chaud », dans une couette en balle de blé ou d’avoine que l’on récupérait dans une ferme le jour du battage…

Domingue se voit affaibli par ces dures conditions de vie. Il devra passer deux ans au Sanatorium de Trestel où on soignait la tuberculose. Deux années de traitement sans la moindre intervention d’un enseignant, sans le moindre apprentissage de la lecture, de l’écriture ni du calacul. De retour au bercail, le petit Domingue reprend le chemin de l’école. On l’isole au fond de la classe. Pareil à la cantine de peur qu’il ne contamine ses camarades. « L’instituteur M. Cornec était gentil, poursuit Domingue. Il y avait des fils de paysans qui arrivaient avec du pain et du lard. Il leur demandait de partager avec nous. Quand ils ne voulaient pas le faire, mon frère Noël leur volait dans les plumes. M. Cornec disait : « Vous n’avez pas honte de donner envie à des garçons qui n’ont pas à manger à la maison ! »

De la guerre 39-45, Domingue garde quelques souvenirs : « Nous avions une peur bleue des Allemands. Le soir, on entendait le bruit des bottes d’un groupe de soldats qui passaient devant chez nous en chantant : Halli Hallo. Ils venaient à pied de Servel et dormaient à la ferme de Cabatous. Quand ils voyaient de la lumière dans la maison, ce qui était interdit, ils donnaient des coups de crosse dans les volets… Je me souviens aussi de l’avion allemand qui avait été abattu derrière la ferme de Kerruado. Les jours suivants, on allait ramasser le mica pour en faire des bagues… »

Son père, Pierre, se comportant toujours aussi durement envers lui, sa mère conduit Domingue à Trézény chez un oncle. Pour passer le temps, en gardant les vaches, le jeune Louannécain s’occupe en fabriquant des chaussons avec de vieux pardessus et des chaussettes en utilisant de vieilles étoffes. Une vocation était en train de naître…

Domingue s’oriente tout naturellement vers le métier de tailleur qu’il apprendra et exercera chez Yves Person à Petit-Camp, chez François-Marie Pierrès à Trévou-Tréguignec et chez Yves Le Lay à Plouaret.

Le service militaire va donner une autre direction à sa carrière. A 20 ans, c’est le service militaire à Brest. « Quand j’ai voulu m’engager dans la « Royale », le service terminé, j’ai été rejeté parce que j’avais 2 en français. J’avais bien 10 sur 10 en breton mais ça ne comptait pas ! plaisante-t-il. Je me suis alors tourné vers la marine marchande où on ne m’a pas demandé si j’avais mon certificat d’études ! Ils ont vu que j’avais de bons bras et ça leur suffisait… Je suis devenu matelot… Pendant plusieurs années, on a convoyé les vivants vers l’Indochine et on a ramené les morts ! On transportait aussi des armes et du matériel nécessaire au bon fonctionnement des troupes. Il fallait 21 jours pour y aller. On restait trois ou quatre jours pour décharger le fret et 21 jours pour revenir à Marseille… Au cours de ces années, j’en ai connu des tempêtes mémorables : au Cap de Bonne Espérance qui passe pour être le trou le plus dangereux au Monde ou au large d’Ouessant où nous sommes restés 48 heures en difficulté. Mais un marin n’a jamais peur… »

Domingue aura navigué 33 ans. A force de travail et de sérieux, il devient Maître d’équipage sur le Pont avec la responsabilité de huit matelots. Il est à sa 31 ème année de retraite, regrettant la disparition il y a quelques années de son épouse dans d’atroces souffrances. « Ma femme était très douce et gentille. On se fréquentait depuis l’âge de 14 ans. Elle était très croyante. Moi, je ne le suis pas. Ca ne nous empêchait pas de bien nous entendre. »

De cette famille nombreuse, il ne reste plus aujourd’hui que 3 survivants.

RESCAPÉE DU NAUFRAGE DE LA « PETITE ANNIE » PRÈS DE LA POINTE DU CHÂTEAU, LE 8 AOÛT 1948, MARIE-FRANCE MORVAN TÉMOIGNE…

Marie-France Morvan avait 14 ans en 1948 quand le sloop « La Petite Annie » a chaviré, entre la Pointe du Château et Roc’h Hu, causant la noyade de 9 passagers. Nous l’avons rencontrée à Tréguier, elle qui a survécu à ce drame. Bon pied bon œil, elle a aujourd’hui 85 ans et elle est toujours très active au sein de l’Université du Temps Libre de la cité de Saint-Yves et de Renan. Elle raconte :

« Il faisait beau ce 8 août 1948 et on se faisait une fête d’aller faire un tour du côté des Sept Iles. Mathurin Le Grossec habitait au Linkin une maison qui appartenait à mes parents. Il était retraité de la marine nationale. Il avait un bateau un peu ancien qu’il avait baptisé « La Petite Annie » en l’honneur de la petite fille que son épouse et lui-même avaient adoptée. Mathurin avait invité mon père, une jeune fille du Midi liée à une tante, moi et deux collégiennes du Pays de Galles qui nous accompagnaient. Mathurin avait un matelot, Allainguillaume qui avait fait venir sa fille et son gendre. Nous étions 13 personnes à bord en tout. Nous avons navigué à la voile…

Un jeune homme qui deviendra plus tard mon mari était parti pêcher la crevette aux Iles avec un autre bateau. On rentrait. Il y avait beaucoup de bateaux en mer. Au niveau de La Roche Bernard, comme il y avait du courant, Mathurin a voulu mettre le moteur en marche. Allainguillaume s’est alors mis à la barre. Une forte risée a mis Allainguillaume à l’eau. Et puis, tout le monde… Comme j’étais une bonne nageuse, j’ai cru que je pourrais atteindre la côte qui était à une centaine de mètres. J’avais appris à nager dans le lac du Linkin avec un moniteur qui s’appelait André Huon. Pour améliorer notre nage, il nous avait habitué à de longues distances comme traverser tout le port… J’étais à l’eau en short et en tennis. J’étais loin de tous les autres. Et le courant me poussait vers Trélévern. J’ai dû nager pendant trois quarts d’heure dans une mer agitée. Le fils Paternotte qui était par là, m’a ramenée. J’étais groggy. Je me suis retrouvée dans un lit, une employée de la maison s’occupait de moi. On m’a gardée là quelques jours…

Elle s’appelait alors de son nom de jeune fille Marie-France Guillou.

Ce n’est qu’alors que j’ai appris que mon père faisait partie des victimes et avait été enterré à Tréguier où ma mère était adjointe au maire Charles Colvez. Une de nos amies galloises est morte aussi dans ce naufrage. J’ai eu l’occasion d’aller depuis chez les parents qui étaient mineurs. J’ai été très bien reçue. En tout, il y a eu 9 victimes sur les 13 personnes qui étaient à bord. Parmi elles aussi, un touriste parisien et son jeune fils.

Mme Jouan, historienne de l’église de la Clarté, avait alors 18 ans. Elle a tenté la respiration artificielle à plusieurs noyés sur le quai. En vain..

Mathurin faisait partie des 5 rescapés. Il n’a survécu que 15 jours à ce drame, emporté par une pleurésie et aussi sans doute par le chagrin.

Un jour, j’ai eu un coup de fil de la fille d’Allainguillaume. Elle voulait savoir pourquoi elle n’avait pas eu de mère car dans sa famille on n’a jamais parlé de ce drame. Elle n’a donc eu la réponse à cette question qui la taraudait qu’à 50 ou 60 ans !

Je pense que « La Petite Annie » a été renfloué et racheté par un certain Lorvellec… Ce drame a accéléré la mise en place de l’Aimée-Hilda, le bateau de sauvetage de Ploumanac’h.

Comme je ne voulais plus mettre un pied en mer, un jour ma mère m’a demandé pour me ré-mariner d’accompagner quelqu’un qui allait relever un casier à Roc’hu. La sortie s’est terminée aux Sept Iles. Par la suite, ça allait mieux. J’ai fait des stages de voile aux Glénans et j’ai eu un bateau…

Cette journée me revient de temps en temps en tête ; mais il faut continuer, il faut avancer, il faut faire avec…

C’est curieux. Il n’y a pas longtemps, une autre personne m’a demandé de parler de cette balade qui a tourné au drame. C’était la petite-fille du peintre Maurice Denis. »

MORT ET DEUIL À LOUANNEC DANS LES ANNÉES 50…

J’avais 10 ans en 1954. J’étais en CM2, classe de M. Guinard, un instituteur que j’appréciais beaucoup. Le samedi 11 décembre, on m’annonça la mort de ma mère, hospitalisée quelques jours plus tôt. Elle s’appelait Thérèse. Elle avait 42 ans et avait eu 6 enfants en 7 ans. Elle tenait un débit de boissons/épicerie à Mabiliès. Mon père, René, travaillait au teillage de lin de Pierre Saliou à Kerscoac’h, là où on voit une maison de style normande. En 1955, quand l’entreprise Saliou s’est délocalisée vers Mondeville, dans la banlieue de Caen, il est devenu ouvrier agricole…

Je ne reviendrai pas sur le déroulé de ces trois jours que je pourrais relater, 65 ans plus tard, presque heure par heure.

Le lundi 13 décembre, il faisait froid, très froid. Un convoi funéraire quittait Mabiliès pour se rendre à l’église. Une voiture-reposoir portant le cercueil, tirée par un cheval, ouvrait la marche. Vingt à trente personnes, ma famille, suivaient à pied cette charrette de l’Ankou, précédées par le Recteur Jean-Baptiste Guégou qui chantait des prières. A l’église, une foule d’amis. A l’époque, comme tout le monde se connaissait, à chaque enterrement, chaque famille déléguait au moins une personne à la cérémonie mortuaire… Marie-Renée Le Bivic m’a apporté des précisions sur ce cortège funèbre. On a déjà parlé de Marie-Renée, du jour où son père Jean Le Cuziat était rentré de captivité, d’Allemagne. Elle avait 7 ans et elle ne le connaissait pas ! Ordre lui avait été donné de lui faire un bon accueil. Lorsqu’elle vit arriver un homme dépenaillé, la barbe noire, la veste déchirée, une sorte de Père Fouettard, la petite fille, farouche et apeurée, alla se cacher derrière le tas de paille. Sa mère de la rejoindre et de lui administrer une baffe qui résonne encore dans sa tête 73 ans plus tard !

les défunt(e)s de Louannec à leur dernière demeure.

Son père reprit donc le travail à sa ferme de Kerloas et aussi une activité annexe, celle de « Pompes funèbres ». Marie-Renée raconte : « Pour l’enterrement de ta mère, la jument noire qui tirait le corbillard, s’appelait Fanny. Pour chaque cérémonie, on nettoyait à grande eau le corbillard sur lequel nichaient les poules. On faisait la jument belle. On la brossait. On peignait sa crinière. On nettoyait ses sabots qu’on enduisait d’une espèce de cambouis. Les sabots du cheval, seulement pour les enterrements « première classe »… Tout ça, ca demandait beaucoup de temps et en plus le travail à la ferme restait à faire. A l’époque, c’était Jean Derrien (le barde breton) et Eugène Bellec, de Hent-Meur qui faisaient les cercueils. Il y avait trois classes d’enterrements. Les plus pauvres avaient une messe à 9 heures ; d’autres à 9 h 30 et la cérémonie religieuse la plus cotée était à 10 h 30, comme la grand-messe du dimanche… Je vais te dire exactement pourquoi mon père a cessé cette activité. Par moments, il en avait assez. Comme ce jour où il est allé avec son cheval Bayard chercher le corps de la Mère Le Saux à Cabatous. Il y avait de la neige et du verglas. Il avait eu du mal à assurer le service. Jean Le Saux, le fils de « Jobic » du Stivel, travaillait chez nous. Il devait aller chercher des andouilles et du lard à Kérizout où on avait tué le cochon. Jeanhic nous dit : « Comme c’est jour de carnaval, je vais me déguiser pour aller là-bas. On va rigoler un coup. Il est parti à vélo. Et juste en sortant de Kerloas, il a heurté une moto qui descendait de Pen-ar-C‘hoat. Il est rentré chez lui plutôt KO. Le lendemain matin, quand sa mère a voulu le réveiller pour aller au mariage d’Yves Morin, Jean ne répondait pas. Il est resté quelques jours dans le coma avant de mourir à l’hôpital de Lannion. Ca devait être fin des années 50 ou un peu plus tard. La mort de Jean, à l’âge de 26 ans, a écoeuré mon père. Du coup, il a arrêté d’assurer les convois funèbres… »

Madame Morin m’a confirmé que ce jour, le jour de son mariage, était le 17 février 1958…

A cette époque, on portait le deuil. Les femmes et les filles s’habillaient de noir. La coutume était : un an pour un parent proche et de 3 à 6 mois pour les grands-parents ou des oncles et des tantes ! Les hommes portaient un crêpe, un petit bandeau noir au col de leur veste. Durant toute cette période, il était recommandé de respecter certains principes : ne pas écouter de la musique. Ce qui n’était pas trop dur à accepter puisque peu de foyers possédaient un poste radio. Il n’était pas question non plus d’aller au bal durant cette période d’observance du deuil. Les plus malins réussissaient à détourner la règle et à donner un petit coup de canif dans le contrat en allant s’amuser assez loin de Louannec. Là où ils ne rencontreraient personne de leur connaissance. Sinon, c’était : « On a vu un tel au bal l’autre jour. Pourtant son oncle Albert n’est mort qu’il y a deux mois ! etc… etc… »

(Recueilli en 2018 auprès de Marie-Renée, épouse Le Bivic)

ENTRETIEN AVEC MARIE-THÉRÈSE DE KERLUCUN… Une agréable « Koazeadenn » (= Conversation)

Elle a la patate. Une pêche d’enfer, Marie-Thérèse Lojou, 90 ans ! Alimentée par une pile Duracell, cette Marie-Thérèse, épouse Le Maguer ! Nous avons passé plus de deux heures auprès d’elle, chez elle à Kerlucun, sans voir le temps s’écouler. Nous sommes passés du coq à l’âne, d’hier à aujourd’hui. Sans aucune transition…

Je connaissais Marie- Thérèse depuis toujours. Elle me dit tout de go : « Ta mère Thérèse nous avait organisé un Réveillon en 1946, chez toi, à Mabiliès ! » J’avais 2 ans et je ne peux avoir le moindre souvenir de cette soirée…

Nous suivrons donc les pas de cette femme, issue d’une fratrie de 8 enfants. Une fratrie qui a connu la vie dure, des jours meilleurs comme nous le raconte cette fringante nonagénaire…

Nous sommes dans les années 30. Au mitan de la période qui sépare les deux guerres mondiales. La France vit une période trouble marquée par une crise économique grave. Industrie et agriculture sont au plus bas. Cette situation entraîne une crise politique au plus haut de l’Etat de la Troisième République…

A Kerambellec, à Louannec, on vit de loin cette situation politique. Marcel Lojou, 38 ans, le père de Marie-Thérèse, est victime d’un coup de froid. Il a travaillé dur à l’arrachage d’un champ de lin. Il n’a pris les précautions suffisantes pour se protéger des aléas du climat. Il laisse une veuve, Marie-Louise et 8 enfants en bas âge. Pour Marie-Thérèse, plus question de jouer à la poupée ni à la dînette. Elle passe sans transition aux travaux pratiques. A l’époque, il n’y avait ni pension de réversion, ni RMI, ni aucune aide quelconque. « Ma mère, explique Marie-Thérèse, est allée à la Mairie de Louannec et a dit : Si vous nous laissez comme ça, je descends à la grève de Nantouar me noyer avec mes huit enfants.. »

« Du coup, continue Marie-Thérèse, j’ai élevé mes frères et sœurs. Ma mère partait travailler dans les fermes. Pour améliorer son salaire , elle restait après le repas du soir faire des travaux de couture. Quand elle tardait à rentrer, on avait peur. Je disais alors à mes frères et sœurs : Quelle chanson vous avez apprise à l’école ? Et on chantait…Quand ma mère arrivait enfin et qu’elle frappait à la porte, je lui sautais dans les bras… A 10 ans, j’allais aussi laver au lavoir de Kerlucun qui n’était pas aussi beau qu’aujourd’hui. J’étais avec Albertine Cottel, Mélanie Rouzès, Raymonde Talbeau qui travaillait pour la ferme de Keryann Bihan où il y avait 14 enfants, 8 garçons et 6 filles. Quelquefois, le linge était gelé. Nos mains aussi… Ma mère disait : Ce n’est pas une fille que j’ai, c’est un garçon ! »

En plus de gérer les tâches du foyer, il fallait aller à l’école. « Ma première maîtresse a été Mme Cornec, continue cette jeune chargée de famille. Après, il y a eu Melle Le Calvez de La Roche-Derrien. Elle ne me faisait pas de cadeaux, celle-là ! Il fallait que je lave sa voiture, que j’astique son buffet. Elle voulait que j’arrive avant les autres le matin pour allumer le poêle. Je lui disais que j’avais beaucoup de travail à la maison… Nous avons toutes été reçues au Certificat d’études. »

Marie-Thérèse Lojou a travaillé pendant deux ans au Bar Restaurant Gouriou : « Il fallait bien servir tout le monde, dit-elle. Quelquefois, il y avait en même temps des clients d’ici et des Allemands… Il ne fallait pas avoir les deux pieds dans le même sabot. On m’appelait Trottinette. J’allais de la cave, au rez-de-chaussée, à l’étage faire les chambres. Il fallait sortir les eaux usées dans un seau et rapporter de l’eau potable. Oh oui, je ne chômais pas… »

Est-ce que les touristes de l’époque étaient généreux ?

« Ils ne laissaient pas de pourboire. En revanche, ils avaient l’habitude d’offrir le champagne à leur départ. Tu te rends compte, je n’avais jamais bu ça, moi ! »

Au sujet de l’Occupation allemande, Marie-Thérèse raconte :

« Eh bien, non, je n’ai pas vu les Américains passer à Louannec en 1944. Avec les années d’Occupation, chacun avait appris à ne pas être trop curieux. Personne ne connaissait l’issue de l’aventure…

On avait bien vu les Allemands partir car, dans le quartier de Kerlucun, ils avaient réquisitionné des charrettes, des chevaux et même des charretiers dont mon frère Jean… Grand feu de joie au bourg et un drapeau tricolore sur le clocher. Eh oui, mais les Allemands sont allés jusqu’au Cruguil et puis, demi-tour. Ils sont revenus, plus menaçants que jamais. Il a fallu se ramasser, vite fait !

Par contre, j’ai vu des Annamites. Ils travaillaient pour les Allemands qui les logeaient dans un baraquement au bourg, près de l’école. Et nous, nous passions les voir. Il fallait bien qu’on sache à quoi ressemblaient des prisonniers puisque nous tricotions pour eux de grands cache-nez kaki ! Ces Annamites, arrivés là par je ne sais quel hasard, nous effrayaient un peu avec leurs dents noircies. Par quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu’ils avaient plus que nous à manger ? En tout cas, ils cultivaient un champ, du côté de Roc’h Gwenn, pour avoir quelques légumes…

J’ai vu aussi, vers la fin de la Guerre, ceux qu’on appelait les Russes Blancs. Ils ont laissé le souvenir de personnages frustres et cruels. Ils n’hésitaient pas à rentrer chez les gens pour réquisitionner du lard, des andouilles, des patates, des vélos… C’est simple, ils réquisitionnaient tout… De l’avis général, ceux-là étaient pires que les Allemands..

Comme j’étais l’aînée de 8 enfants, j’étais responsable de mes frères et mes soeurs. Je devais les ramener à la maison après l’école, surveiller les devoirs des petites. A la maison, la soirée se passait à attendre ma mère.Les fenêtres étaient calfeutrées à cause du couvre-feu. Une lampe à pétrole était posée au milieu de la table. Et ma mère qui n’était pas rentrée. Restée veuve très jeune, après des journées à travailler dans les champs, elle enchaînait après le repas du soir par des travaux de couture. Pour avoir quelques sous en plus…

La vie était dure en ce temps-là. Le pain était rare et souvent mauvais. Les patates et le lait ribot étaient notre plat principal. Nous réussissions à survivre grâce à l’entraide et à la générosité de nos voisins..

Il y avait beaucoup de maladies : la diphtérie, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la furonculose et la gale après le retour des prisonniers. Ma mère faisait la garde-malades un peu partout chez les autres…

Tous les soirs, on entendait passer la patrouille allemande : ein, zwei, drei ! Ils marchaient au pas avec leur fusil et leurs chiens. Où allaient-ils ? Sans doute jusqu’à Perros ?

Quelquefois, pendant la nuit, on entendait passer des avions. Aussitôt après, la DCA commençait à canonner. Il y a même un avion allemand qui est tombé à côté de Kerjean…

Après l’armistice, on a eu encore des moments difficiles. On manquait de tout…

J’ai gardé longtemps chez moi une paire de chaussures que P’tit Campion avait laissées. Il partait au maquis : « Je marche mieux avec mes sabots, disait-il. Je les prendrai à mon retour. » P’tit Campion n’est jamais revenu. Il a été tué ce jour-là quelque part à côté du Guillors. Il avait 20 ans. C’était le 9 juin 1944… »

« Après la Guerre, quand sont arrivés les premiers tracteurs, je me suis dit qu’il n’y aurait plus besoin d’autant de monde dans les fermes. Je suis partie Paris où j’ai trouvé du travail chez Olida, puis plus tard dans un Lycée et enfin comme nounou. J’ai dit aussi à mes frères et sœurs : Allez hop, venez par là ! Il n’y a que Jean qui est resté à Kermaria-Sulard et Marcel à La Roche-Derrien. Trois de mes frères et sœurs ont été embauchés chez Denin, une entreprise qui faisait des accumulateurs. J’ai épousé Jean Le Maguer qui travaillait chez Talbot. Nous avons habité à Levallois, à Argenteuil et à Poissy. Nous avons eu trois filles. Nous avons fréquenté un club de Bretons où nous allions à des bals et à des sorties. Nous aimions danser. Un jour, à Louannec pendant nos vacances, nous avions été premiers d’un concours de danses. Ex-aequo avec François L’Hévéder. François n’était pas content ! »

avant de revenir s’installer à Louannec.

Combien de fois, durant toute ces années parisiennes, Marie-Thérèse et Jean ont emprunté la RN 12 pour venir se ressourcer l’espace de leurs congés payés à Kerlucun. Ils ont passé des heures dans les bouchons de la circulation lors de la traversée de Saint-Brieuc. Le ralentissement commençait à Yffignac pour se terminer une fois montés les lacets de la côte de Trémuson !

La famille Lojou illustre très bien ce qu’on a appelé « l’exode rural », le départ des gens de la campagne vers les villes. L’agriculture commence à s’industrialiser avec l’arrivée des tracteurs et des moissonneuses-lieuses. Il n’y a plus assez de travail pour les familles nombreuses de l’époque alors que les usines des grandes villes demandent de la main d’oeuvre.

Après une jeunesse aussi chargée de responsabilités, après une vie de travail à Paris est venue l’heure de la retraite. Retour case-départ, bien sûr. Dans un confort et dans des conditions matérielles qui n’ont rien à voir avec celles d’une jeunesse vécue dans une totale pauvreté. « J’ai trouvé un peu dur quand même au départ, avoue Marie-Thérèse, parce que mes filles et mes petits-enfants étaient restés à Paris. Mon mari a pris sa retraite à 55 ans. ». Et puis, il y a pour voisine une de ses sœurs, épouse de Marcel Rault.

La vie à Louannec s’articule en partie autour des activités de l’ARAL : « Depuis 1982, j’ai fait au moins 20 voyages avec l’ARAL… » Quand il faut apporter un peu de bonne humeur lors de ces sorties, Marie-Thérèse entonne « La Java bleue » ou « Il est un bal musette » repris en choeur par l’ensemble du groupe…

COMMENT VIVAIT-ON DANS LES ANNÉES 50 ? LE LIEU DE VIE À LA FERME…

Quand nous étions enfants dans les années 50, nous n’avions pas de fil à la patte. Nous partions, jusqu’au repas suivant « à l’aventure » sans aviser nos parents de notre destination. La connaissions-nous nous mêmes ? En période de battage, nous nous mêlions à l’escouade des travailleurs. Dans l’espoir de bénéficier du repas pantagruélique du jour : poulet rôti ou lapin en sauce ! Fallait-il faire une commission ou une course, nous devenions messagers. Le maître d’école nous remettait-il des timbres à vendre pour « les Pupilles de la Nation », nous partions aussi loin qu’il le fallait pour tenter d’obtenir le titre de meilleur vendeur de la classe ! Les fermes, c’était un peu notre territoire. On y allait souvent apporter notre contribution : quand il fallait planter les pommes de terre (on disait « semer »!), quand il fallait les ramasser, quand il fallait planter les betteraves, des navets, plus rarement des choux (on disait « piquer »), quand il fallait les arracher, quand il fallait retourner le foin à la fourche pour le faire sécher, quand il fallait entasser les gerbes de blé en javelles, quand il fallait retourner le lin qui rouissait sur un pré avec une longue perche, etc… etc… C’est curieux, ces années-là, personne à Louannec ne cultivait ni choux-fleurs ni artichauts. Les Léonards n’avaient pas encore initié les Trégorrois à ces récoltes plus rémunératrices… On avait besoin de toutes les mains pour les travaux des champs, l’agriculture était loin d’être mécanisée…

Les fermes à Louannec, nombreuses à l’époque (plus de 120, aujourd’hui moins de dix!), on les connaissait. D’ailleurs, la porte était toujours ouverte. L’accueil était chaleureux. En cette époque où la télévision n’existait pas ni le téléphone à domicile, où les postes de radio n’étaient pas nombreux, l’arrivée d’un « étranger » était la bienvenue. Toujours quelque chose à dire, une information à apporter sur un tel ou sur une telle… L’information circule sur un mode « téléphone arabe »…

Essayons de décrire le lieu de vie-type d’une ferme dans ces années-là. C’est la grande pièce où la famille et les journaliers prennent leurs repas ensemble. Le sol est fait de ciment avec de petits points. Au dernier moment, avant que le mortier ne durcisse, le maçon a passé une roulette dentelée sur toute la surface. Souvent, le sol est en terre battue. J’ai vu des endroits où, d’un côté, celui du maître de maison, il y avait du cidre bouché et de l’autre, du côté du personnel, du cidre plus ou moins frelaté ! Ce lieu de vie est une pièce où s’affaire du matin au soir, entre la traite des vaches, la maîtresse de maison.

Ce qui frappe en y entrant : c’est tout un pan de mur, un côté sur toute sa longueur occupé par un ensemble de la même fabrication, un ensemble qui sent l’encaustique. Il y a un lit clos avec un voilage. C’est le lit de la mémé. Puis une armoire où sont rangés draps, torchons, serviettes et …les économies de la ferme. Dans une boîte rouillée que l’on croit aussi à l’abri que dans un coffre-fort suisse! Vient ensuite une horloge au tic-tac régulier. Sur le balancier, deux gerbes de blé et une faucille. Aucune allusion au « marteau et à la faucille », cette horloge a été conçue avant 1917, l’année qui avait installé le communisme en Russie ! Sur le cadran en émail blanc, des chiffres romains et cette inscription « Horlogerie Cuziat. Lannion ». En bout, pour compléter ce quatuor, un dernier meuble, le buffet qui contient vaisselle et victuailles. Les fenêtres sont soit vitrées soit closes par un voile grillagé. Il en interdit l’entrée aux mouches qui ont échappé au ruban collant qui pend au plafond et sur lequel se débattent et s’épuisent quelques compagnes, piégées, engluées dans la colle, en fin de vie…

En face en entrant, une cheminée. Sur le rebord, deux obus de cuivre sculptés par les Poilus dans les tranchées entre deux attaques meurtrières. Comment a-t-on pu conserver comme des trophées ces maudits explosifs qui ont coûté la vie à près de cent jeunes gens de la commune ? Sur le manteau, en hauteur, un crucifix. De taille à géométrie variable. Il donne une indication de la hauteur de la foi et de la pratique religieuse de la famille. On y voit accroché un rameau de buis dont les petites feuilles commencent à sécher. Il est là depuis le dimanche des Rameaux, jour où il a été béni lors de l’office… Auprès de la cheminée, un fauteuil où Mémé ronronne comme le chat qui dort auprès d’elle. On ne connaît pas encore l’EHPAD…

A gauche, ronfle du matin au soir et du soir au matin un fourneau. On l’alimente au charbon ou au bois ; c’est selon. C’est la seule pièce chauffée de la ferme. Sur le feu, en permanence, une bouilloire remplie d’eau. Si quelqu’un arrive, tout est prêt pour servir un café. Au-dessus du fourneau, des étagères encombrées de casseroles, de poêles. Des louches et des écumoires pendent contre le mur… Auprès du fourneau, un seau rempli d’une eau que l’on a retirée du puits voisin…

Cette grande pièce est occupée par une longue table, la table commune avec un banc de chaque côté. En bout de table, un profond tiroir où s’entassent d’énormes miches de pain que l’on s’est procuré en échange de bons en carton (tant de farine apportée au boulanger, tant de cartons). Quand on n’a pas cette huche, on pose les miches sur une planche à pain accrochée au plafond. Quand elle entamera la miche, avant de couper le croûton, la fermière tracera avec la pointe de son couteau le signe de la croix sur la partie plate de la miche. Là-haut, à côté, pendent deux grosses tranches de lard accrochées par deux ficelles à une branche de coudrier. Ici des andouilles et des saucisses que l’on préparera un jour de fête…

Sur le mur, à gauche, entre les fenêtres de la façade, un diplôme : le certificat d“études obtenu par le maître de maison, il y a bien longtemps. Sur ce parchemin, on devine l’escalier de Brélévenez et quelques sites remarquables du département des Côtes du Nord. Ici, une sorte de création qui se veut artistique avec des épis de blé, des fleurs séchées. C’est un souvenir de la dernière Mission. Une Mission, c’était une séquence durant laquelle venaient sur la paroisse des prêtres issus d’ailleurs. Pour booster et revigorer la foi religieuse. Cette période était assortie de réunions, de veillées de prières, d’offices religieux…

Sur la cloison de bois qui clôture la pièce, l’almanach des PTT. Il y a souvent ce calendrier qu’on effeuille au jour le jour. Plus les jours et les semaines passent, plus il s’amaigrit. J’y ai vu aussi le portrait du Général de Gaulle, sa photo officielle lorsqu’il fit l’appel du 18 juin 1940 depuis Londres… Et quelquefois même des babioles, les colifichets ramenés de Perros le jour de son conseil de révision ! « Bon pour les femmes ! » était-il écrit… On motivait comme on pouvait les jeunes pour aller se faire démolir le portrait sur les champs de bataille…

Le repas, frugal (une soupe et une tranche de pain avec un peu de lard) , se passe calmement. Chacun a sorti de sa poche son couteau de marque « Pradel ». Un couteau avec lequel tout à l’heure on se curera les ongles ! Ce couteau que l’on lancera les jours de battage pour l’attribution des postes sur l’aire. Plus on est près du cochonnet, plus on a le choix ! On parle du temps à venir, des récoltes, des gens comme on le fait aujourd’hui sur Facebook ! Le personnel se montre discret. Il participe à la conversation si on l’y invite. Les enfants sont mutiques. Ils n’ont pas la voix au chapitre…

Derrière cette cloison de bois, une petite pièce qu’on appelle laiterie. Dans le réservoir de l’écrémeuse, la fermière verse le lait de la traite du jour. Elle recueille d’un côté la précieuse crème et de l’autre le petit lait qui alimentera le veau qui vient de naître. La crème est déposée dans la baratte qui en fera du beurre. Une partie sera mise à disposition des voisins, l’autre sera vendue le jeudi au marché de Lannion, avec quelques œufs, une poule ou un canard !

INSTALLÉ EN 1953, PIERRE GODÉ A VU AU COURS DE SA CARRIÈRE LA DISPARITION DE L’AGRICULTURE TRADITIONNELLE…

Marie et Pierre ont en main un patrimoine qu’ils savent faire fructifier. Dans les années 50, une ferme de 15 hectares avec 3 chevaux et 20 vaches laitières, c’était quelque chose. Mais, une dizaine d’années plus tard, le Ministre de l’Agriculture Edgar Pisani tire la sonnette d’alarme : la Bretagne paysanne a 50 années de retard sur les autres régions de France. Va commencer un long processus qui va bouleverser l’agriculture régionale et par le fait locale. Les mesures mises en place sont le remembrement des terres, les primes au départ à la retraite, etc… En fait, Pierre va vivre la transition entre une agriculture basée sur la polyculture qui est jetée aux orties. Il y avait alors 120 fermes sur le sol de la commune, il y a aujourd’hui moins de 10 !

Malgré tout, Pierre sait sortir du train train dans lequel beaucoup de vos camarades se se sont embourbés. Assez tôt un tracteur Pony vrombit dans la cour de Goasmorgan et notre cultivateur trace sa route.

Il produit des choux pommés pratiquement labellisés puisqu’on les appelle « kaol Godé », ce qui veut dire « les choux spécialité de Godé » ! Les choux de Goasmorgan partaient sur Paris ou encore vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la Coopérative de Landerneau. Parallèlement, Pierre sait tirer son épingle du jeu en vendant directement ses récoltes de choux, de radis, de salades à la grande surface Géant de Lannion.

UNE DOUCHE, GESTE NATUREL ET SIMPLE, AUJOURD’HUI. OUI, MAIS CE N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ LE CAS…

Quoi de plus agréable au lever que de prendre une bonne douche ? Pour se remettre d’aplomb si on s’est levé du pied gauche… Une promenade à marche rapide ? Petite douchette au retour… Une suée dans les travaux du jardin ? Idem… Tout ceci est simple comme bonjour aujourd’hui. Mais il faut bien l’avouer : ça n’a pas toujours été le cas…

On a eu l’occasion de le signaler. Au début des années 50, il n’y avait pas dix voitures automobiles à Louannec – plus de 2500 aujourd’hui !-. Seuls les ménages aisés pouvaient se payer le luxe d’une voiture. Et sur ces dix familles, combien avaient-elles une salle d’eau équipée d’une douche ? Une ou deux, encore pas sûr… A l’époque, les habitations n’étaient pas conçues pour et en plus elles n’étaient pas desservies en eau courante. Le château d’eau de Mabiliès, alimenté par la source de Kergrist, a été inauguré en mars 1955…

A cette époque, salles de bain et WC n’étaient programmés que dans les habitations nouvelles. Pour l’anecdote : Titig Trémel avait eu sa maison de Nantouar incendiée par les Allemands pendant l’Occupation. Quand elle fut reconstruite sur dommages de guerre au début des années 50, Titig eut cette répartie à l’encontre de l’architecte ou du maître d’oeuvre : « Les salauds, ils ont mis les chiottes dans la maison ! » Nostalgie de la petite cabane au fond du jardin…

Pour ma part, j’avais 4 ou 5 ans, quand j’ai vu -pas quand j’ai pris!- la première douche de ma vie. C’était à Kerscouac’h chez Pierre Saliou dans son habitation au style normand avec des colombages en trompe l’oeil. A côté de cette belle demeure ronflait le moteur du teillage de lin qui avait été mécanisé. Bâtiment enfoui aujourd’hui sous une épaisse végétation. En découvrant cette salle de bain, j’ai eu un mouvement de recul. J’avais dû entendre parler autour de moi et faire l’amalgame avec les douches malfamées qui firent la triste renommée des camps de Dachau et de Buckenwald.

de lin attenant. C’est là que j’ai vu la première douche de ma vie.

Comment se lavait-on dans les campagnes ? Toilette de chat jour de semaine et de temps à autre la grande toilette. Un seau d’eau, torse nu et vas-y que je te… Pour les grandes occasions, nous les enfants, on nous plongeait, nus comme des vers, dans l’eau tiède d’une lessiveuse habituellement destinée à bouillir le linge au retour du lavoir…

Ces années-là, comme il n’y avait pas encore de stade municipal à Louannec, on délimitait une aire de jeu dans un pré que les vaches venaient de tondre avec leur langue râpeuse. Les joueurs se changeaient au coin du champ, et rangeaient leurs vêtements du dimanche dans une camionnette. Après le match, il fallait bien se décrasser surtout quand le terrain était gras. Les 22 joueurs devaient se contenter d’une auge métallique, un abreuvoir à vaches alimenté par une tonne à eau ! Chez eux, la toilette aurait été la même puisque chacun s’alimentait en eau au puits de sa ferme…

Quand fut construit le stade municipal, ce ne fut guère mieux. A l’extérieur des vestiaires minuscules, il y avait un bac en béton et au-dessus deux robinets : un pour chaque équipe !

Quand les nouveaux vestiaires furent construits au début des années 60, des douches furent enfin installées. Elles furent même ouvertes au public le dimanche matin sous forme de douches municipales …

Dans une étude que j’avais faite sur Louannec cette année-là, j’avais signalé cet avantage offert à la population de Louannec. Je devais présenter ce travail devant une commission présidée par M. Renard, un p’tit bonhomme qui était le directeur très craint de l’Ecole Normale de Saint-Brieuc. Il y aurait à ses côtés Antoine Mazier, Maire de Saint-Brieuc, proche collaborateur de Michel Rocard quand fut créé le PSU (Parti Socialiste Unifié). Il était notre professeur d’Histoire et Géographie. Un autre professeur -prof de math qui était aussi le propriétaire de l’Hôtel-Restaurant de La Plage à Saint-Michel en Grève- avait le rôle de m’assister ce jour-là. Son établissement trégorrois tournait du feu de dieu. On ne connaissait pas encore la pollution par les algues vertes dans la Baie. Celui-ci vient me trouver huit jours avant la présentation et me demande de supprimer la phrase suivante : « Comme il y a maintenant des douches au Stade municipal, les habitants de la commune qui le souhaitent peuvent venir prendre leur douche dominicale ». Mon « tuteur » craignait que mon texte – « douche dominicale » ne choque un jury citadin, loin de cette réalité ! « Pas question, lui ai-je répondu. C’est comme ça. Un point c’est tout ! »… M. Renard, le jour de mon exposé, ne s’est pas appesanti sur cette douche dont étaient privés la très grande majorité des Louannécains. Lui-même disposait d’un logement de fonction confortable mais peut-être était-il issu d’un milieu rural ? A contrario, il se montra intéressé par la présentation que je fis du Foyer Rural. Quelques mois plus tard, j’appris de la bouche d’Yves Crocq, secrétaire de mairie, que M. Renard avait loué la salle pour organiser une soirée au bénéfice de l’association qu’il présidait, le Lion’s Club, je crois…

J’ai aussi le souvenir en 1966 et en 1967 d’aller faire mes ablutions au bloc sanitaires de Trestraou, tout près de l’actuelle antenne de l’Office du Tourisme !

Le mot douche évoque pour moi aussi un autre souvenir. Triste, celui-là !… Notre groupe de sportifs se rendait en excursion depuis Nazareth, ville où nous étions basés dans un kibboutz, au lac de Tibériade. Shimon Suissa dont nous étions les invités, était notre guide. Alors que nous roulions sur le plateau du Golan, Shimon, ému, dit à son fils : « Ici, pendant la Guerre de Kippour, j’ai passé 15 jours à charger des cadavres dans un camion. 15 jours sans même pouvoir prendre de douche ! » Cette fois-là, en 1973, les Israéliens s’étaient laissés surprendre. Les Syriens avaient profiter qu’en Israël on était en train de célébrer dans les synagogues le jeûne de Yom Kippour pour passer à l’attaque. Depuis ce jour, toutes les heures sur les ondes est passé un message sur les risques d’attaque ou pas… Le soir de cette excursion, on apprit qu’un Premier Ministre français avait mis fin à ses jours. Nous avions hâtivement déduit que la victime pourrait être Laurent Fabius, en proie ces semaines-là à de graves accusations dans l’affaire du sang contaminé qui faisait grand bruit. En fait, nous apprîmes le lendemain qu’il s’agissait de Pierre Bérégovoy…

Nous avons évoqué récemment les conditions de vie inhumaine pour les Poilus dans les tranchées. Pour eux, la douche, n’en parlons même pas !

La douche à l’internat de Saint-Joseph de Lannion où j’ai fait mes études secondaires, c’était un poème. Pendant les récréations, nous nous adonnions à des parties de football endiablées que nous terminions, au son de la cloche, tout en sueur. Pour nous remettre propres comme des sous neufs, nous bénéficiions d’une ou de deux douches par trimestre. Oui, par trimestre ! Ce jour-là, on se rendait dans un grand local, un peu semblable aux douches municipales de Lannion qui se trouvaient à cinquante mètres de l’autre côté du grand mur d’enceinte de l’Institution. Chacun avait sa serviette et sa savonnette et la cérémonie se déroulait au sifflet de l’Abbé Danic, préfet de discipline. Pour gagner du temps, on se mettait en petite tenue avant de gagner chacun son box respectif : torse poil et en calbar . Phase 1 : Coup de sifflet, on se mouille. Séquence rapide. Phase 2 : Coup de sifflet, l’eau est coupée. Il n’y a pas de petits profits ! On se savonne. Phase 3 : Coup de sifflet : on se rince et fissa ! A peine étions-nous sortis qu’une autre classe prenait le relais. Travail à la chaîne !

C’est que une ou deux douches par trimestre, c’était trop pour certains ! Oui, parmi nous, il y avait des resquilleurs… Des resquilleurs qui se faisaient « gauler » et confondre presque à chaque coup. Alors que nous étions en train de passer chemise et pull over, le Préfet de discipline passait dans les rangs pour une rapide inspection. Quand il se trouvait face à une tignasse aussi sèche qu’un jour de canicule, le fautif était démasqué. Je ne sais plus comment était réglé l’incident : passage sous le jet d’eau, probablement assorti de quelques heures de « colle » ! Le temps de réfléchir sur les bienfaits d’une bonne hygiène…

LE FONCTIONNEMENT DU DISPENSAIRE, MAISON SAINT-YVES, DANS LES ANNÉES 50…

La Maison Saint-Yves remplissait au moins deux fonctions dans les années 50. C’était une école primaire catholique ouverte aux filles seulement. C’était aussi le dispensaire de la commune. Je n’y ai pas le souvenir de retraites quelconques, les séquences que j’ai suivies dans ce cadre -petite communion, confirmation – s’étant faites dans l’église elle-même. Pour la confirmation qui avait lieu tous les quatre ans, je crois, Louannec était jumelée avec Saint-Quay-Perros. J’ai le souvenir de deux sœurs sur le site de la Maison Saint-Yves : Soeur Célestine qui était institutrice et qui assurait la partie enseignement. Et une autre dont j’ai oublié le nom, plus grande, plus sévère, qui était la responsable des soins infirmiers.

La sœur infirmière, très sollicitée, formait dans chaque quartier une aide-infirmière qui pouvait, au minimum, faire les piqûres. Bernadette, qui a tenu le café du Croajou, m’a dit qu‘ étant jeune fille, elle jouait ce rôle à Petit-Camp. A Mabiliès, la personne référente était Jeannette Bourdellès, sœur de Pierre, Député-Maire et sœur de Louis, Président de Louannec-Sports.

Cette soeur-infirmière de la Maison Saint-Yves se déplaçait à vélo. Une délibération du Conseil municipal fait état de l’achat par la commune à son intention d’un vélomoteur !